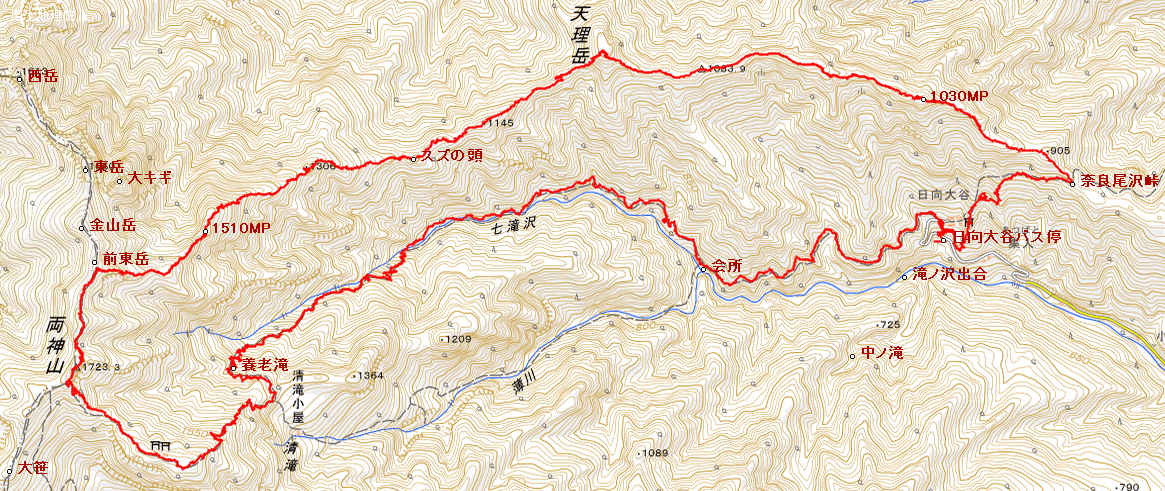

天理尾根から剣ヶ峰・七滝遊歩道(両神)

![]()

| date | 2012/3/25 晴のち曇時々小雪 |

| コース | 日向大谷〜奈良尾沢峠〜天理岳〜前東岳〜剣ヶ峰〜産泰尾根〜七滝遊歩道〜日向大谷 |

| 実働 | 剣ヶ峰までの登り:6h38m、剣ヶ峰からの下り:3h10m、計:9h48m。 |

| 概要 | 奈良尾沢峠から天理尾根縦走、上部は凍結、霧降・養老氷瀑見物。 |

| メンバー | すうじい(単独) |

| 使用装備 | 登山靴、ヘルメット、アイゼン、μ725SW、GPS、杖 |

| 不用装備 | アイスハンマー |

| 行程 | →:山道・踏跡、→:藪漕ぎ・踏跡無し、**:アイゼン、車:=。 【3月25日】 晴のち曇時々小雪 自宅2:30=花園IC 3:20=4:25日向大谷5:05→→→5:55奈良尾沢峠6:00→1083.6P 7:35→8:00天理岳8:15→9:40 1306P 10:00→10:30アイゼン装着10:45**11:08 1510P 11:13**前東岳12:15**12:43剣ヶ峰13:10**七滝分岐14:08**14:25養老霧降14:30**15:10赤滝15:20**16:00長井屋沢右岸尾根ベンチ16:10→16:45日向大谷17:25=17:45小鹿野18:10=20:35自宅 |

| 記録 | '01年11月の天理岳・剣ヶ峰・七滝沢遊歩道、'03年4月の尾ノ内沢道・剣ヶ峰・天理岳、'03年12月の天理岳・剣ヶ峰・尾ノ内沢道以来となる、四度目の天理尾根(天武将尾根)に出掛けた。今回は、日向大谷から奈良尾沢峠に登り、そこから天理尾根の藪岩稜を堪能した。 【3月25日】 晴のち曇時々小雪 花園ICからR140経由で、皆野から吉田へ向かう。龍勢会館前を経て、トンネル抜ければ小鹿野に出る。日向大谷までの車道は、特に問題は無い。 日向大谷の駐車場に車を停め、登山ポストに計画書を投入し、奈良尾沢峠へと歩き出す。この道は、廃道化しており、斜面をトラバース気味に斜上する箇所では、倒木に道を塞がれ、踏跡が不明瞭だ。さらに、峠手前のザレ斜面では、広範囲に崩壊しており、歩き難い。 奈良尾沢峠からは、快適な尾根道となる。次第に尾根が痩せて行き、なるべく稜線を忠実に進む。980M付近で展望が良くなり、左手に辺見岳と腰越尾根が縦一直線に望まれる。腰越尾根の左側には、滝ノ沢核心部の玉簾氷瀑であろうか、白いものが見えている。 1010M付近に一箇所だけ本格的な岩場があるが、強引に登ったら、その上部で右手から踏跡が登って来た。1030MP辺りでは、この先の天理岳と天理尾根上部が望まれる。右手には、双子山の岩峰が近い。 1083.6Pを過ぎると、左手に舟窪状地形を見て、天理岳への最後の登りとなる。岩壁を避けて、左側から巻き気味に登れば、最後の岩場に鎖が懸かるが、鎖は必要無さそうだ。 鎖場を登り切ると、そこは木製の祠のある天理岳南峰である。両神主脈の展望が良い場所なのだが、樹木が生長したためか、枝葉で邪魔されがちだ。小休止後、北峰へと向かう途中から、左手へトラバースする踏跡に入る。初めは急斜面だが、次第に安定した踏跡となり、縦走路を辿る。 天理岳から先の稜線も、所々岩場が出現する。1090M肩は岩場に突き当たり、少し戻って左手から巻き下り、1080M最低鞍部を過ぎ、1145Pへと登り返す。1150MPスズノ頭手前にある1140M岩峰西面は、ちとややこしい。岩場の凹角を下降するが、倒木が邪魔して結構苦労する。 1150MPスズノ頭を過ぎると、登りが連続するようになる。樹林の尾根を登って行くと、やがて黒木に覆われた1306Pに至る。ピークの北西端からは、大キギ・小キギが目に入る。踏跡に戻って南面を巻き気味に下降して、1306Pの西コルまで下ると、まるで石垣のような岩稜が出ている。 1306Pの西コルから1510MPまで、高度差200mの登りが始まる。尾根の高度が上がると、表面の泥や落ち葉の下の斜面は、凍結状態になってきてツルツル滑る。さらに、前半は比較的緩い登りであるが、後半はかなりの急登となる。足の踏ん張りが効かず、ペースが落ちる。何度かつんのめって泥だらけになり、消耗する。 1440M付近で、雪が続くようになり、雪の下層は氷化しているので、アイゼン装着を強いられる。アイゼンで再びペースが回復し、やがて黒木の森となっている1510MPに到達する。北面の大キギ・小キギを展望しながら、小休止しよう。ここから主脈の前東岳までは、まだ高度差180mが残っている。 1500Mコルから、痩せ尾根の急登を開始する。1580M肩からは、ほぼ真西へと登る。顕著な露岩帯に出れば、八景岩だ。ここからは、両社のピークを左手に望む。さらに辺見尾根が続く。秩父市街と武甲山方面も望まれる。さらに尾根を登ると、右手に大キギ・小キギが並ぶ。 1510MPから1時間で、前東岳に至る。そのまま縦走路を辿り、剣ヶ峰を目指す。北j面縦走路には、雪が深い。氷結した鎖場をよじ登り、剣ヶ峰に至ると、本日初めて、登山者たちと出遭う。この時点で午後1時近くになっていたため、辺見岳への縦走は、断念する。雁峠方面に、辛うじて富士山らしき雪の山を見出す。 休憩の後、アイゼンを装着したまま、両社のピークへと向かう。北面には、まだまだ雪が残る。さすがは、剣ヶ峰へのメインコースだけあって、登って来る登山者とは、結構すれ違う。両社のピークに建つ、御岳神社・両神神社付近も、雪はさほど深くないのだが、登山者に踏み固められて、カチカチに凍結しているため、極めて滑り易い。 産泰(うぶたい)尾根の鎖場も、踏まれた雪がカチンカチンに氷結しているので、アイゼン無しの登山者たちは、苦労していた。産泰尾根から清滝小屋方面へ鈴ヶ坂を少し下ると、七滝遊歩道が分岐する。産泰尾根を回り込んで、トラバースして行く。やがて、七滝沢源頭部の小尾根を下るが、登って来た天武将尾根(天理尾根上部)が見えている。 七滝遊歩道を辿ると、やがて七滝沢本流と思しき流れを木橋で渡る。剣ヶ峰から東へ続く、七滝沢本流とツチアナ沢との中間尾根を下る。中間尾根の途中で、養老・霧降滝の看板があり、バンド状を辿って見物に行く。養老滝であろうか、氷瀑なれの果ての氷塊が目に入る。バンド状から少し下った位置からも、見上げてみる。 養老・霧降滝見物ポイントから遊歩道に戻り、さらに下ると、大岩ゴーロ状に出る。ここから振り返ると、滝框と思われる場所が望まれる。右手の氷瀑が、本流が懸かる滝のようだ。左は、枝沢か。七滝本流ゴーロを右岸へと渡り、斜面をトラバースして尾根を下る。 再び七滝沢に近付くと、七滝ゴルジュ最上段赤滝入口のベンチがある。ゴルジュの氷瀑は融けてしまっただろうから、見物は止めておくが、ベンチに腰を下ろして休憩しよう。行動食を頬張り、コーヒーとスポーツ飲料を流し込む。 赤滝入口ベンチを後にして、雪の右岸巻道を下降する。七滝ゴルジュ最下段の白滝も、氷瀑は期待できそうもないのでパス。左岸へ渡ると、道の雪は消える。ここからの左岸道は長い。アイゼンをどこで外そうか、と考えながら、ひたすら歩く。 長井屋沢右岸尾根を少し下ると、ベンチがある。荷物を下ろして、アイゼンを外そう。上流側を振り返ると、顕著な岩峰が望まれる。このベンチから会所までは、意外と近く、日向大谷からのメインコースに合流する。日向大谷へ向かう途中、雪が降り出した。結構な降り方になり、帰りの道路がちと心配になるほどだった。 |

![]()

GPS軌跡

アルバム

|

980Mから辺見岳 |

| 980Mから両神主脈 |  |

|

980Mから滝ノ沢核心部 |

| 980Mから倉沢と辺見岳 |  |

|

1030MPから天理尾根 |

| 1030MPから二子山 |  |

|

天理岳直下の鎖場 |

| 天理岳南峰から両神主脈 |  |

|

天理岳南峰から両神主脈 |

| スズノ頭手前の1140M岩峰西壁を見下ろす |  |

|

1140M岩峰西壁 |

| 下降した1140M岩峰西壁を振り返る |  |

|

1306Pから大キギ |

| 1306Pから西岳新道 |  |

|

鬱蒼とした1306P |

| 1306P西コル |  |

|

1440M付近から雪が残っている アイゼンを装着しよう |

| 1510MPから大キギ |  |

|

1510MPから1580MPを見上げる |

| 1510MPから前東岳 |  |

|

前東岳手前の岩場から両社のピーク |

| 辺見尾根 |  |

|

八景岩 |

| 秩父方面 |  |

|

大キギと小キギ |

| 剣ヶ峰北面縦走路 |  |

|

剣ヶ峰から御座山方面 |

| 剣ヶ峰から奥秩父方面 |  |

|

両社のピークへ向かう |

| 休憩所跡から剣ヶ峰を見上げる |  |

|

御岳神社本社 |

| 両神神社本社 |  |

|

産泰尾根凍結箇所 |

| 七滝遊歩道へ向かう |  |

|

天武将尾根 |

| 七滝沢源頭部木橋 |  |

|

七滝沢養老滝氷瀑 |

| 七滝沢養老滝氷瀑 |  |

|

養老滝左壁 |

| 養老滝氷瀑 |  |

|

養老滝下 |

| 養老・霧降 |  |

|

霧降滝氷瀑 |

| 滝框 |  |

|

滝框とゴルジュ |

| 長井屋沢右岸から |  |

|

日向大谷 |

| 日向大谷では雪が結構降り出した |  |

![]()

| 両神山の山行記録へ |

へ へ |

|