月山〜大朝日岳スキー縦走(月山・朝日)

![]()

![]()

| date | 1984/4/19-24 |

| コース | 姥沢〜月山〜湯殿山〜大越〜鍋森〜赤見堂岳〜障子ヶ岳〜三方境〜竜門小屋〜大朝日岳〜竜門小屋〜清太岩山〜日暮沢出合〜見附 |

| 実働 | 第一日:4h50m、第二日:5h55m、第三日:7h00m、第四日:4h50m、第五日:7h30m、第六日:10h00m、計:40h05m |

| メンバー | Hd君、すうじい |

| 概要 | 地吹雪の湯殿山ビバーク、快晴の最終日、中岳北面滑落・奇跡の生還、充実の大縦走。 |

| 行程 | →:ツボ足、→:シール、**:アイゼン、〜:スキー、=:交通機関 【4月19日】 雪 上野22:39=4:45山形6:07=6:45寒河江7:10=8:10姥沢8:40→9:30リフト終点9:45→10:55牛首南面(1700M付近)シーデポ11:05**11:50月山12:05**12:25シーデポ12:35→1620Mコル→金姥(1688P)→14:00湯殿山手前コル14:10→14:30 BP(ツェルト泊) 【4月20日】 曇のち雪のち曇 BP 7:50**湯殿山8:35**9:15 1230M付近9:30**9:50 1150.5P 10:00〜10:20大越10:45→11:35 1050M付近11:45→12:40 1162.2P 12:55→13:50鍋森14:00〜14:05コル14:25→14:55砂吹立1272.0P 15:05〜15:10コル15:25→15:55 1162コル手前BP(ツェルト泊) 【4月21日】 ガスのち雪のち雨 BP 6:40→7:30 1331P手前7:40→7:50 1331P 8:00**8:50赤見堂岳9:00→1327P西肩11:00→12:20枯松山12:35→14:25大桧原山直前コルBP(ツェルト泊) 【4月22日】 ガスのち曇 BP 6:55→7:05大桧原山7:15→8:45 1349JP 9:15→10:45障子ヶ岳11:10→11:50障子池11:55→12:40 1397P 13:00〜13:15天狗小屋(泊) 【4月23日】 ガスのち快晴 天狗小屋8:05→天狗角力取山8:15→下降点8:30→1180Mコル8:45→ウツノシマ峰(1268P)9:00→10:20二ツ石山10:45→12:00オバラメキ峰(1300M西峰)12:25→三方境14:10→14:25北寒江山14:35〜14:45コル14:50→15:15寒江山15:20〜コル15:25→15:35南寒江山15:40〜16:10コル16:15→16:20 1570MP 16:25〜→16:40 1588P 16:50〜17:00→17:10竜門小屋(泊) 【4月24日】 快晴 竜門小屋6:55**竜門山7:10**西朝日岳7:55**8:15コル8:25**中岳8:55**9:25大朝日岳9:30**9:40〜9:45大朝日小屋10:00〜10:05コル10:10→10:20中岳10:25〜雪庇下10:30**10:45稜線11:00→11:35西朝日岳11:40〜11:50休11:55→12:30竜門山北肩(シーデポ)12:35→12:45竜門小屋13:25→13:40竜門山北肩13:45〜14:00コル14:05→14:25ユウフン山(1565P)14:30〜14:50コル14:55→15:05清太岩山15:10〜16:10日暮沢コル16:30→990MP 16:50→17:45日暮沢出合18:00〜根子19:25→19:45見附20:20=21:00羽前高松22:13=22:48山形23:39=上野 |

| 記録 | 今回の月山〜大朝日岳スキー縦走は、気象的・地形的条件から、相当ハードなものとなった。風雪下での無立木の月山往復。強風で湯殿山を越えられず、風雪下で除雪をしながらのビバーク。視界の悪い中、大雪庇の発達した痩せた湯殿山越え。赤見堂岳〜大桧原山の、ガスとみぞれの中での、雪庇・複雑地形との闘い。濡れシュラフで3回のツェルトビバーク。豊富な積雪を利用して、痩せ尾根と雪庇に対し、ひたすらシールで果敢に攻めて行く我々であった。 朝日連峰主脈近くでは、オバラメキ峰直下の、腐れブロックのシール越えが、緊張させられた。最終日の中岳北面での転倒・滑落は、大いに反省したい。また、1359Pからの下りでのミスコースも反省すべきだろう。990MP東尾根の下降は、実にイヤらしかった。 月山から朝日連峰まで・・・縦走マニアなら考え付きそうなコースではあるが、これをスキーでやるとなると、かなりビョーキである。同じ事を考えていた、Hd君という同志を得て、そのプランを実行してしまったこと。「スキー縦走派は不滅」なのだ。 【4月19日】 雪 週日だけあって、さしもの「津軽」も、割と空いている。山形で左沢(あてらざわ)線に乗り換え、寒河江に着けば雨だ。タクシーの運転手に愛想良くして、除雪なったばかりの道路を、姥沢まで入って貰う。姥沢近くまで来ると、道路の両側が、10m以上の雪壁になって来る。 シールで、雪降る中をリフト終点まで登るが、明後日からスキー場の営業開始というわけで、リフトの掘り起こしなどしてある。とにかく、どえらい積雪量なのだ。姥ヶ岳の東面をトラバースして、金姥東のコルに出ると、風強く、そのまま尾根通しに登る。風雪ますます激しく、牛首(1729P)南面でスキーをデポすることにする。 ここからアイゼンを着けて、月山をアタックする。展望のない、強風の山頂を早々に辞して、シーデポまで駈け下る。シールのまま、金姥東の1620Mコルまで滑降し、強風に悩まされつつ、アイスバーンを登って、金姥(1688P)を踏み、姥ヶ岳とのコル付近から西へ、大斜面をシール滑降する。 アイスバーンと吹き溜まりの雪質変化と強風とシールに邪魔されて、転倒に次ぐ転倒で消耗しながら下って行くと、狭い沢状になる。右岸の小尾根を越えて、だだっ広い吹き曝しの湯殿山手前コルに至る。湯殿山への尾根に取り付くが、強風のため、シール登高もシートラーゲンも不可能と判断し、尾根の北西側へ逃げる。 14:30行動打ち切り、ビバーク。40cmほど竪穴を掘って、ツェルトを張るが、地吹雪でツェルトが埋まり、夜間2度除雪する。2度目の除雪では、竪穴を埋めて底上げし、吹き溜まりを防ぐ。シュラフがビショ濡れとなる。雪洞を掘った方が、正解だったかも。 【4月20日】 曇のち雪のち曇 サバイバル。夜明けが嬉しい。スキーを担ぎ、アイゼンで湯殿山を越える。時折ズボって腿まで填る。細長い湯殿山は、南東側に大雪庇が続く。下降には、神経を使う。1230M付近まで下ってタルむ頃、雪が降り出す。次第に傾斜が緩くなり、尾根が広がって、1150.5Pでスキーに乗る。ルートファインディングに集中しつつ、上手く正解尾根に乗って、大越まで快適に滑降する。 大越でシールを着け、登高開始。1045.2Pから先には、まさに「山スキーフィールド」が広がり、逆コースだったら良かったのに・・・と思う。1071Pを右手に、1050M付近でタルむが、左手のスロープに垂涎。シール登高とシール滑降を繰り返して、1162.2Pでタルむ頃、雪がまともに降ってくる。1195Pを越えると、雪は止み、薄日が射して暑くなり、鍋森手前でヤッケを脱ぐ。 鍋森でシールを外して、1160Mコルまで滑降。雪庇に気を遣う。1212Pへは、バンド状の雪壁をシールでトラバースして登る。1212Pから先の雪庇の付け根に、シュルントが入っていてイヤらしい。1102コル手前のブナ林をサイトに決定。ブロックを積んで快適なサイトを作る。夕照に、明日の好転を期待しつつツェルトに入るが、ズブ濡れシュラフでは快適とは程遠い。 【4月21日】 ガスのち雪のち雨 朝起きてみれば、残念ながらガスっている。シールで1P行くが、1331P直下で、クラストした急斜面に阻まれ、ツボ足でスキーを引きずる。1331Pでアイゼンを着け、大雪庇と思しき、カリンカリンにクラストした斜面を下り、赤見堂岳への苦しい登りにかかる。風雪で視界は悪い。ラッセルに疲れ果てて、赤見堂岳に至り、Hd君はスキー、すうじいはシール滑降で、クラストした尾根を1310Mコルまで下る。 ここから先はシールで、視界の利かない中を、複雑地形のルーファイに苦労させられる。1327Pの西肩までやって来ると、無立木の雪原が広がり、全くのwhite-outで困り果てる。覚悟を決めて磁石を振り、やっとの事で南西への尾根に乗る。休むこともできないまま行動を続け、枯木山を越えた所でタルむ。いつしか雪はみぞれと変わり、全身濡れている。 ここから1400Pまでは、稜線が細く、南側の大雪庇に加え、北側にも新しい小雪庇が出来ている。ここ数日の、季節風とは逆向きの風によるものであろう。視界が悪いだけに、イヤらしい。これかな?これかな?を繰り返し、やっと1400Pに辿り着いて、南へ向かう。尾根がだだっ広くなって、ルーファイが大変だ。 大桧原山を越すと、尾根が細くなってしまう、ということで、大桧原山手前コルを西へ少し下って、サイトを得る。強風に備え、ブロックをたくさん積む。 【4月22日】 ガスのち曇 ガスってはいるが、風のあまりない朝を迎える。大桧原山付近は、東側に雪庇、西側にブッシュが顔を出す。尾根上を忠実に行く。1320Pは、西面の深雪をトラバース気味に越える。1349JPへの急登は、シールの限界に近い。振り返れば、紫ナデにせり出した雪庇が迫力だ。 1349JPで、やっと夏道のある稜線に出たことになる。北方には、赤見堂岳、鍋森、そして彼方に月山が雲海に浮かんでいる。南を見遣れば、大井沢の源頭、東側がスッパリ切れ落ちた障子ヶ岳の稜線に、雪庇が危うく連なっている。1270Mコルまで、北西面をトラバース気味にシール滑降し、1304Pを越える。 障子ヶ岳への登りは、北西側のズルズルの腐れ雪急斜面を斜登高して行く。バランスを崩したらアウトなので、緊張。陽射しもあって、大汗をかかされる。障子ヶ岳からの下りは、急で痩せているので、スキーを担ぎ、ツボ足になる。やがて傾斜は緩くなるが、雪庇の付け根が時折ズボるので、消耗する。 風がなければ快適なサイトになりそうな、障子池の雪原付近でシールに換え、コルまで下る。1397Pまで来れば、眼下に天狗小屋が見える。シールを外し、1340Mコルまで滑降し、少し登って南東側に張り出した雪庇をやり過ごして、1365M付近から小屋へ向けて、快適なザラメ雪に、ご機嫌なシュプールを描く。 天狗小屋付近には、地面が出ている。しっかりとした立派な小屋で、濡れ物を全て干す。毛布もあって、久々に暖かい快適な夜を迎える。濡れシュラフでの3ビバークの後だけに、この小屋は実に有り難い。 【4月23日】 ガスのち快晴 あまりの快適さと有り難さに、貧乏な我々も、小屋使用料計1,000円を投函する。ガスで視界の悪い中、シールで天狗角力取山に登り、二ツ石山方面への尾根の下降点が見付からず、東進して1350M肩を確認、シールで300歩引き返し、下降点を確認して、南西へシール滑降。この尾根も、東側に雪庇の発達が見られる。 1180Mコルから、西側をトラバース気味に1268P(ウツノシマ峰)へ登り、雪庇を避けながら鞍部まで下ると、ガスが切れ始め、風が強い。湯沢峰を過ぎ、二ツ石山でタルむ頃には、快晴となる。1180Mコルまで、大雪庇に沿って、快適なシール滑降を楽しむ。視界が良いと言うことは、実に安心・快適だ。1264Pまで登り返し、ここで難関オバラメキ峰の通過について思案する。 1300M東峰の直下コルまでは、北側に雪庇のついた雪稜を進む。直下コルでは、一部露出した岩から、シュルントを越えて、ブロックの上に乗る。更に、1300M東峰までの登りは、尾根の北側に雪庇、尾根上はズタズタにシュルントの入ったブロック化した腐れ雪、南側は雪の剥げかかった急斜面だ。ここは中央突破だが、シールによる騙し騙しの階段登高しかあり得ない。バランスを要求される登りに、緊張する。 東峰から西峰への稜線も、南側の断崖にかかる雪庇が落ちかかっているため、北面ブッシュ頼りのターザン下りを強いられる。1300M西峰で大タルミ。以東岳が眼前に立派だ。南東側に張り出す雪庇を避けつつ、シール登高を続け、高松峰は北面をトラバースする。木の枝に着いたエビノシッポが、強い陽射しに融け始め、逆光にキラキラ輝いて美しい。 遠望する狐穴小屋の周りも、地面が露出しているようだ。ハイマツ帯のクラスト雪を登って、三方境から北寒江山に至る。シールを外して、コルまで滑降。雪が少なく、所々ブッシュが頭を出している。寒江山までスキーを引きずり、コルまでイジコク滑降。南寒江山まで、スキーを引きずり上げる。1530Mコルまでは、北側の大雪庇上を滑降するが、エビノシッポ状にパリパリにクラストしていて、なおかつめり込むので、ターンは至難の業だ。転倒しても、尻がめり込んで止まるのが救いである。 1570MPまでスキーを担ぎ、1588Pはスキーでトラバースしようとするが、ブッシュに阻まれ、結局1588Pまで登る羽目になる。ここで最後のタルミをして、1550Mコルまでスキー滑降後、竜門小屋までツボ足でスキーを引きずる。稜線上にある竜門小屋は、昨晩の天狗小屋には大分劣るが、やはり有り難い存在だ。月山の眺めが良い。 入口に雪が入り込んで開かず、窓から出入りする。冬季の利用者も結構いるらしく、中はアイゼンの跡だらけだ。地元山岳会のデポ品が多い。当初の、葉山(長井)への縦走は、時間不足で断念し、明日は大朝日岳サブの後、清太岩山を経て、日暮沢小屋から見附へと下山することに決定する。 【4月24日】 快晴 快晴の朝、大朝日岳のサブに出掛ける。往きは、大朝日岳までずっと、アイゼンでスキーを引きずって行くが、西朝日岳東面、中岳南面を滑降しなかったことが悔やまれる。程良く軟らかいザラメで、快適そうだった。西朝日〜袖朝日の稜線の南東側は、荒川へと急峻に切れ落ちており、連続する雪庇が威圧的だ。 大朝日岳頂上は風強く、当初予定の羽前葉山方面の雪が多く、十分スキーで行けそうなのを確認し、早々に引き返す。少し下って、尾根が広くなってから、スキーに乗る。大朝日岳小屋まで、ガリガリのアイスバーンを滑降し、フルーツ缶を開ける。1721コルまで、広々としたアイスバーンを飛ばす。シールで中岳まで登り、シールを外して1780M露岩まで下る。 露岩直下が急で、平均斜度34度のガリガリアイスバーンだ。西朝日岳まで、稜線の北東側に大雪庇が発達している。先行するHd君が、ターンでエッジが利かず苦労し、「危ないですよ!」と忠告してくれる。にもかかわらず、すうじいは、プラ靴のつもりで安易にターンし、エッジを外して滑落してしまった。 30mほど滑落し、雪庇の縁から10mほど落下し(この時点でダメかなと思った)、デブリの上に背中から落ち、さらに5mほど滑落した所で我に返り、右脚に着いた1本のスキー板で停止する。五体満足を確認し、Hd君にコールするも、雪庇の上には声が届かないようだ。 スキー板を外し、対策を考えていると、Hd君が雪庇の縁まで来て、「生きてる〜?」と叫ぶ。両腕で頭上に○を作って無事を伝え、もう1本のスキー板とストックを回収、ザックに固定する。アイゼン・ピッケルで東へトラバース、雪庇の下から脱出して、40度を超えるクラストした急斜面を登攀して、稜線へ戻る。Hd君の所まで辿り着いて、タルミ。 不思議なことに、背中のザックのテルモスは無事で、暖かいお茶を飲む。生還の実感と共に、擦り傷だらけの左腕に痛みが生じる。雪庇の恐怖から、眼鏡を捜す余裕が無かった(と言うより、眼鏡紛失にさえ、気付いていなかった!)のはやむを得まい。 シールで西朝日岳まで登り、Hd君の後にぴったりついて、1725P手前までスキー滑降後、竜門山北肩までスキーを引きずり、シーデポする。竜門小屋まで戻り、ザックパッキングして、シーデポまで登り返す。スキーの自信を完全に喪失したすうじいは、眼鏡を紛失したこともあって、Hd君のシュプールに追従することにする。 1520Mコルまで滑降し、1565Pまでスキーを引きずる。1410Mコルまでの下りは、はじめ東側の雪庇沿いに滑降し、雪庇が落ち始める辺りから、西側の急斜面を横滑りで下る。清太岩山への登りは、腐れ深雪のツボ足ラッセルが大変だ。清太岩山からスキーに乗り、次第に大胆に滑降する。 1359Pからの下りで、雪庇を怖れるあまり、西側をトラバースして行くうちに、夏道尾根分岐を見逃し、そのまま965P尾根へと下降する。965Pは、西側をトラバースし、日暮沢のコル(900M)まで下ってシールを着ける。990MPまで登り、シールのまま踵固定して、南東尾根を下降する。北側は雪庇、南側は腐れ雪の急斜面で、苦労の連続だ。750M付近から下は、尾根上の雪が所々消え、雪庇の付け根を、藪漕ぎ混じりで下降する。 やっとこさ、日暮沢出合の林道まで下ってタルむ。18:00、雪に埋まった林道を、踵解放で見附へ出発。570M付近の崖マークの所で、デブリをシートラーゲンする。やがて日が暮れ、510でヘッドランプを出す。根子まで来ると、道路が除雪され、スキーを担いで見附まで歩く。 大井沢からタクシーを呼んで、羽前高松に出る。駅でジフィーの夕食を食べ、左沢線上り最終で山形へ。帰りも往きと同様、急行「津軽」で上野まで。後日右足が腫れ上がり、革登山靴の締めすぎだと診断されたが、滑落時、我に返って必死に踏ん張った後遺症かも知れない。 |

概念図

スキー縦走高低図

![]()

アルバム

|

【4月22日?】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1349JPからの展望? |  |

|

粟畑1397Pから天狗小屋が見えた |

| 1340Mコルまで滑降する |  |

|

1340Mコルから1365M付近まで登り返し、天狗小屋へと滑り込む |

| 天狗小屋への滑降 |  |

|

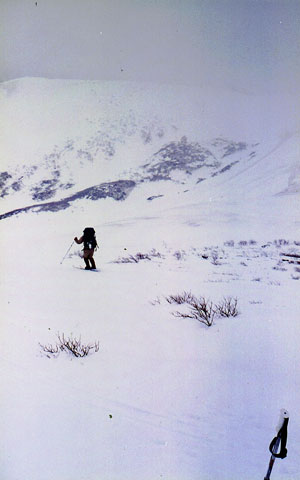

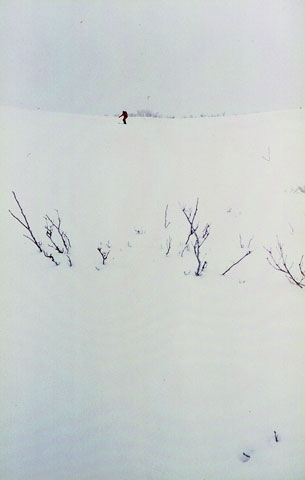

【4月23日】 二ツ石山山頂で休む頃には、ガスが晴れて来た |

| 二ツ石山山頂にて |  |

|

二ツ石山山頂にて |

| 二ツ石山山頂にて |  |

|

二ツ石山山頂にて |

| 二ツ石山山頂にて |  |

|

二ツ石山からの下り |

| 1180Mコルまでシール滑降 |  |

|

|

|

|

|

1180Mコル付近 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

オバラメキ峰東峰への稜線 |

| 同上 |  |

|

オバラメキ峰1300M東峰への登り |

| 1264P方面を振り返る |  |

|

オバラメキ峰1300M東峰への階段登高 |

|

|

|

|

| 高松峰は北西面をトラバース気味に登る |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 竜門小屋から月山方面を望む |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大朝日岳山頂から平岩山方面 |

| 大朝日岳山頂 |  |

|

大朝日岳山頂 |

| 大朝日岳から中岳 |  |

|

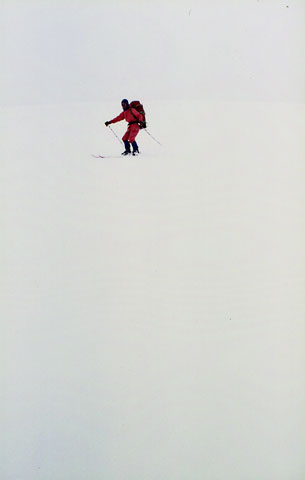

中岳から西朝日岳、この直後に滑落した |

|

|

|

![]()

へ へ |