梓川横尾谷左俣・北穂池・奥又白池(北ア)

![]()

![]()

| date | 2015/10/10-12 晴のち曇、雨(一時雪)、晴のち曇のち雨 |

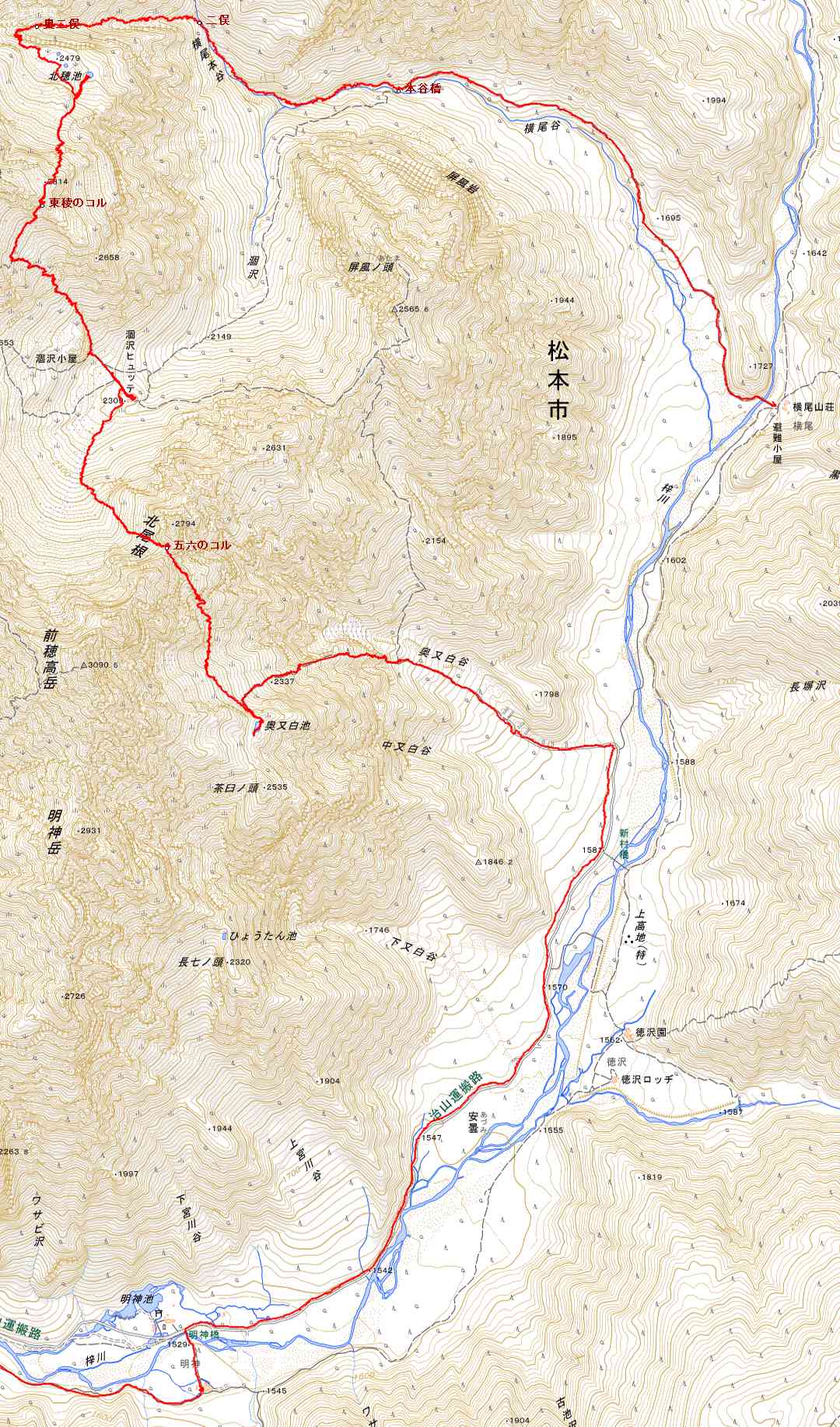

| コース | 横尾〜本谷橋〜横尾谷左俣〜左沢右岸取付尾根〜北穂池〜東稜ノコル〜涸沢〜五六ノコル〜奥又白池〜梓川右岸治山林道〜明神橋〜上高地 |

| 実働 | 第一日:6h30m、第二日:4h25m、第三日:7h35m、計:18h30m。 |

| 概要 | 左俣左沢右岸取付尾根から北穂池、奥又白池。 |

| メンバー | Tn君、Ig君、Km君、すうじい |

| 行程 | →:登山道、→:藪漕ぎ・踏跡不明、→:溯下降、=:車。 【10月10日】 晴のち曇 横尾8:10→9:05本谷橋9:20→→→10:20涸沢出合10:40→11:30二俣12:05→12:25枝沢水場12:30→13:30北穂池滝下13:45→14:25左沢右岸取付14:30→14:55台地15:15\\15:55一ノ池(泊) 【10月11日】 雨(一時雪) 一ノ池7:20→→→9:30東稜のコル9:45→10:05涸棚3m 10:45→\\南稜登山道11:30→12:40涸沢(泊) 【10月12日】 曇のち雨 涸沢7:40→8:25小休8:45→9:50五六ノコル10:00→10:25小尾根10:35→10:45岩場11:30→12:00奥又白谷12:10→→→12:55奥又白池13:15→新村橋入口15:35→16:25明神館16:40→17:25上高地17:30=17:50沢渡=23:30自宅 |

| 使用装備 | 軽登山靴、コンデジ、GPS、ストック、ヘルメット、スリング、細引、コンロ一式、シュラフ一式、マット、アイスハンマー、ハーネス、8環、(テント一式、8mmx30mロープ) |

| 不用装備 | ハーケン |

| 記録 | 某山岳部の学生諸君と、穂高の紅葉の池巡りに出掛けた。前日のうちに、単独で下又白谷F1の偵察を試みたが、痩せた雪渓に阻まれ、F1の姿すら拝めず、敢え無く敗退。横尾山荘泊で、翌朝合流した。一泊目は、北穂池一ノ池畔。二泊目は、強風の涸沢カール。 【10月10日】 晴のち曇 横尾大橋の袂で、学生諸君と合流する。明日の天気は悪そうだが、今朝は好天だ。本谷左岸の道を進み、樹林帯のトラバース道を登ると、突然展望が開け、北穂高岳が目に入る。対岸には、屏風岩の巨大なマッスが聳え立つ。 本谷橋を渡らず、ヘルメットを装着し、左岸沿いの踏跡を辿る。結構な上り下りがあるので、そこそこ疲れる。踏跡が不明瞭になった所で、本谷に降り、飛び石を交えて適当に進む。本谷橋から1時間、涸沢出合付近の左岸で小休止する。 さらに左岸沿いを進む。正面には、南岳が見える。二俣が近くなり、適当な所で右岸に渡る。振り返ると、屏風ノ頭が目に入る。二俣で大休止する。後続の2パーティは、右俣へ入ったようだ。 左俣は巨岩ゴーロとなり、両岸が迫り、傾斜も急だ。左俣に入って最初の左岸枝沢で、水を汲む。この先にも、水流のある枝沢があったようだ。さすがに10月ともなると、夏には続いていた雪渓は消失している。崩れ易い岩屑ゴーロを、落石を避け、なるべく右寄りに登る。 二俣から1時間強登った所で、崩壊した雪渓に至る。山行直前に調べたネット情報によれば、秋でも雪渓が残るとのことだった。その雪渓の名残が、この崩壊雪渓だ。慎重かつ素早く、通過する。 崩壊雪渓を抜けると、右岸岩壁に北穂池ノ滝が懸かる。水量は、さすがに少ない。ここまで来れば、奥二俣は目と鼻の先だ。北穂池ノ滝の白いものは、飛沫が凍結しているようだ。 左沢に入ると、傾斜が増し、岩屑ゴーロは不安定になる。やがて見覚えのある岩壁と涸棚が現れ、右岸の崩れ易い岩屑斜面を登る。振り向けば、キレットカールが、だいぶ見えて来た。見下ろしても、かなりヤバそうな斜面だ。取付尾根は、もうすぐだ。 藪岩稜の取付尾根を登る。台地への最後の登りは、木登りを避けて、小バンド状を左へ5mほどトラバースする。木枝と格闘して、台地状へ乗ると、ひたすら左へと藪漕ぎトラバースだ。取付尾根に摂りついて25分、草地に出る。 北穂池の台地だ。明るいうちに台地に乗り、安心感が広がる。振り返れば、キレットカールが広がっている。今宵の幕営予定地である、一ノ池を目指そう。・2479南東の干上がった二ノ池を見て、少し嫌な予感がした。ブッシュピークを回り込み、小鞍部の草地に立てば、眼下に干上がった一ノ池が見えた。 岩々帯上部の草地の中に、流水を期待して、草地斜面をトラバース気味に下る。残念ながら、水音は聞かれなかった。歩きにくい岩々帯を下り、干上がった一ノ池畔へと向かう。今宵の宿は、夢にまで見た北穂池だ。 夕食後、早めに就寝するが、夜半の雨音にため息をつく。大した積雪にならぬことを、ひたすら祈りつつ、兎に角寝ておこう。 【10月11日】 雨(一時雪) 朝になってみると、夜中の雨で一ノ池が復活していた。雨の中撤収して、出発する。岩々帯を登り、草付斜面の小沢状沿いの踏跡を辿る。昨日は水は流れていなかったのに、今朝は水流が復活している。 草付帯を抜けると、再び岩々帯となる。左手のブッシュ帯沿いに、岩々帯を登り、草付小尾根に乗る。草地トラバースの踏跡を辿り、ルンゼへ向かう。 ルンゼ沿いに登り、右岸の岩に逆L字の白ペンキを見て、斜面をよじ登る。右岸尾根に乗り、踏跡を辿って登って行く。雪の積った・2814付近まで登り、南へ進路を取り、高度を維持して、東稜ノコルへ至る。 東稜ノコルで、軽アイゼンを装着し、雪の付いた草付の踏跡を慎重に下る。Y字ルンゼ右俣核心の3m涸棚は、岩角に支点を取り、ロープを利用して下降する。Y字ルンゼ右俣の右岸沿いから、左俣と合流後も右岸沿いを下る。 北穂沢の岩々帯を横断し、やがて南稜登山道に合流する。ここで、軽アイゼンを外しておこう。やはり、登山道は歩き易い。ガスが途切れて、涸沢のテントが見えて来た。その数が意外と少ないのは、この悪天のせいであろう。 一旦ヒュッテまで行き、今後の方針を考える。半日停滞を決め、強風の中、苦労してテントを張る。 【10月12日】 曇のち雨 最終日、風は収まり、撤収して行動開始する。北穂沢も、上部には雪が見える。五六ノコルへは、どこが踏跡だかよく判らぬ岩々帯を進む。やがて、徐々に踏跡が明瞭になり、黙々と登る。途中、小休止を入れ、2時間ほどで五六ノコルに至る。 コルからは、奥又白池が望まれ、これから辿る道も一部見えている。コルで軽アイゼンを装着し、草付の踏跡を下る。足元がザレている岩根トラバースの難所では、残置ボルトにスリングを掛けておく。下降尾根に乗り、少し下って軽アイゼンを外す。先行する単独登山者の姿が見えた。 しばらくは、稜線漫歩気分を味わう。やがて岩場の下降箇所に出て、ハイマツに支点を取り、ロープを使用する。やはり、時間をくう。その後、右手のガレルンゼに下降し、しばし不安定な下りを強いられる。右岸側の草付斜面に乗って踏跡を下れば、奥又白谷の岩々帯横断左岸地点に至る。 あとで聞いた話では、この岩々帯横断の正解右岸地点は、やや下流側にあるらしい。我々は、ほぼ水平に横断してしまったため、右岸台地状草付帯に乗るまで、不安定な不正解ルートを登らされた。 それでも、薄い踏跡を辿るうち、正解踏跡に合流出来た。奥又白カールとでも呼ぶべき斜面を、トラバースして行く。午後1時頃、秋色の奥又白池に至る。単独先行男性のテントが、張られていた。しばし雰囲気を堪能して、下降を開始する。 奥又白谷と松高ルンゼに挟まれた、尾根沿いの道を下る。疲れた脚には、かなり辛い下りであった。パノラマコースとの合流点で、学生諸君に我が荷物を分担してもらう。情けないが、歳には逆らえない。林道に出て、ペースを上げる。上高地までが、長かった。 タクシーで沢渡に出て、学生諸君のレンタカーで自宅まで送ってもらう。感謝。 |

:

![]()

GPS軌跡

アルバム

| 横尾〜涸沢出合 |  |

|

|

|

|

|

| 横尾大橋と前穂 | 北穂高岳 | 屏風岩 | 涸沢出合 | 横尾谷と南岳 | ||

| 二俣〜北穂池ノ滝 |  |

|

|

|

|

|

| 二俣下から屏風 | 左俣 | 左岸枝沢 | 崩壊雪渓 | 崩壊雪渓 | ||

|

|

|

|

|

||

| 北穂池ノ滝 | 滝と奥二俣 | 左俣俯瞰 | 左俣俯瞰 | 北穂池ノ滝 | ||

| 取付尾根〜北穂池 |  |

|

|

|

|

|

| 左沢右岸岩屑斜面 | 左沢俯瞰 | 南岳 | 取付尾根を登る | 北穂池の台地 | ||

|

|

|

|

|

||

| 台地斜面と東稜 | キレットカール | 一ノ池俯瞰 | 草地を下る | 一ノ池 | ||

| 北穂池〜東稜コル 〜涸沢 |

|

|

|

|

|

|

| 復活した一ノ池 | 一ノ池俯瞰 | 斜面を登る | 草地トラバース | ルンゼ右岸逆L字 | ||

|

|

|||||

| 涸棚の下降 | 涸沢俯瞰 | |||||

| 涸沢〜奥又白池 |  |

|

|

|

|

|

| 涸沢から北穂沢 | 五六ノコルへ登る | コルから奥又白池 | コルから五峰 | トラバース難所 | ||

|

|

|

|

|

||

| 下降尾根にて | 尾根と奥又白池 | 尾根とガレルンゼ | 草付トラバース | 奥又白池 |

![]()

へ へ |

|