泙川三俣沢前小屋沢・湯之沢赤根沢下降・龍ノ沢・皇海山・庚申山(足尾)

![]()

![]()

| date | 1983/10/7-10 |

| コース | 切通し〜奈良〜三重泉橋〜平滝〜三俣沢前小屋沢〜1847P〜1840P〜赤根沢下降〜湯之沢下降〜龍ノ沢〜1890P〜皇海山〜鋸山〜庚申山〜一ノ鳥居〜銀山平〜小滝〜=通洞 |

| 実働 | 第1日:2h35m、第2日:9h25m、第3日:7h05m、第4日:7h05m、計:26h10m。 |

| メンバー | すうじい(単独) |

| 概要 | '83泙川シリーズ第五弾、三俣沢前小屋沢・湯之沢赤根沢・龍ノ沢を繋ぎ、紅葉の皇海山から庚申山まで縦走。 |

| 行程 | =:バス・鉄道、→:山道、→:溯行、\\:藪漕ぎ 【10月7日】 晴 沼田16:05=切通し17:15→奈良18:25→19:50三重泉橋(泊) 【10月8日】 雨 三重泉橋5:30→平滝5:50→泙川川原6:15→湯之沢出合7:10→8:25前小屋沢出合8:40→\\→12:35 1847P 12:45→1840P 13:10\\→15:00赤根沢出合15:10→15:30広沢出合(泊) 【10月9日】 雨 広沢出合7:20→8:45龍ノ沢出合9:00→10:15 1290M枝沢出合10:30→12:10 3段25m滝下13:15→\\中間尾根13:30\\15:50 1890P 16:10\\16:20 1850Mコル(泊) 【10月10日】 高曇り 1850Mコル8:10\\9:10 2090P 9:20\\9:30皇海山西峰(2102P)9:40\\皇海山10:00→11:10鋸山11:30→庚申山13:10→13:55庚申山荘14:25→銀山平15:50→小滝の先16:25=ヒッチ=16:35通洞 |

| 記録 | 第五弾は、紅葉山行となった。沢の中の二日間は雨に降られたが、広沢を断念した最終日は、皇海山〜庚申山の稜線で、美しい錦繍を纏った足尾の山々を、目の当たりにすることが出来た。なお、予想されたことではあるが、皇海山北面の各沢の最上流部は急で、特有のボロボロ滝と、摺り鉢状スラブ壁、OHした涸棚などに苦しめられるわけで、龍ノ沢も例外ではなかった。鋸山〜庚申山の道は荒れていて、意外と手こずる。連休ということもあって、ハイカーが結構多い。秋の夜は、鹿も遠吠えをするらしく、衣片敷く身に、寂しさが堪えた。 【10月7日】 晴 朝寝坊をしてしまい、午後発になってしまう。切通しから30分も歩くと暗くなり、ヘッドランプを点す。三重泉橋まで来ると、川原に快適そうなサイトを見付け、行動を打ち切る。冷える。 【10月8日】 雨 林道をさらに平滝へ。平滝はその名の通り、平らな大きい滑である。林道をそのまま進み、堰堤の先の急なガレ沢を下って、泙川の川原に降りる。流れは冷たい。ニグラ沢の出合いに気付かないまま、一時間で湯之沢出合。ス沢出合手前の広河原入口で、雨が本降りになり、雨具の上を着て登攀準備をする。 前小屋沢に入り、最初の大滝を見れば、傾斜はさほどきつくなく、3段25mで登れそうだ。ワラジを着けて、下・中段は右を登る。そのまま大岩の右側に回り込んで登り、上段の落口へとトラバースする。続く4x6mを左から小さく巻くと、少し行って連瀑がある。入口の4mを越え、次の7mトヨ・ヒョングリは左岸を巻く。滑の上に下降し、少し戻ると、7mトヨ・ヒョングリの上に、落差不明の滝が続いていることが窺われる。 この後は、平凡なゴーロが続く。1200M枝沢出合でタルんだ後、さらにゴーロを進み、右岸から2本、(1:3)の枝沢が出合う。左岸に白いザレが現れると、流れは階段状になり、やがて滑から再びゴーロで、10m階段状滝を越える。美しく整った25m階段状滝の上で、左岸から、(10:1)の枝沢が出合う。これが、1740Mコルに突き上げる沢らしいのだが、あまりに狭く暗いので、パスして次の左岸からの枝沢を選ぶ。水が涸れ、右手の小尾根を越えて、隣の窪状に沿って詰める。 ガスっていて、稜線に出ても、現在位置に自信が持てないため、北東へと尾根を登り、1747Pで位置確認をする。雨風が強く、寒い。戻って、1740Pへ向かう。この辺りの稜線は、踏跡はしっかりついているが、スズタケが濃い。1840Pから西南西目指し、針葉樹の薮を漕ぐ。なかなか沢地形にならず、歩きづらい。滑り易い草地を下り、苔生したゴーロに飽きる頃、水が出る。 赤根沢は、滝らしい滝は皆無、と言って良い。出合近くになると、滑床が続く。見覚えのある湯之沢本流に出、広沢出合まで下降する。適当なサイトを見付けて、行動を打ち切る。雨降る中、震えながら焚火をする。火の勢いよりも、雨の方が強く、早めに止めて、ツェルトに潜り込む。 【10月9日】 雨 龍ノ沢の後、広沢を下降する予定なので、重いミカン1kgとボロ傘を、サイトに残置して出発。広沢出合からナメ沢出合まで、本流下降は意外とホネである。6m斜瀑の巻きは、落口から左岸を3m程登らねばならない。シリーズ第二弾では、空身でフリーで登ったが、今回は、ハーケン・シュリンゲ各1残置で、A0にして越える。荷は、7mmザイルで引き上げる。結局、龍ノ沢出合まで、一時間半もかかってしまう。 龍ノ沢の30m大滝スダレ状は、ちょっと登れそうもなく、巻きの踏跡も見当たらない。右岸の草付を登って、小尾根に乗る。急なブッシュ混じりの岩尾根を、木の根頼りに騙し騙し登り、慎重にトラバースして滝の上に降りる。踏まれておらず、悪い。その後は、単調なゴーロ歩きが続く。(3:1)の1290M枝沢出合から、滑滝が現れる。美しいスラブ状の滝が続き、(1:1)の二俣に至る。 予定では右俣を行くつもりだったが、最初の10mボロボロ滝が、どうしても越えられない。全くハーケンが効かず、岩角は全て浮いているので、断念する。左俣出合の8m階段滝を越え、12mスラブは水線左を登る。ここで荷を置いて、空身で中間尾根に取り付き、偵察する。中間尾根は、少し登るとブッシュ混じりの急なボロボロ岩峰が立ちはだかり、右俣への下降も不可能である。右俣は、10mボロボロ滝の上に、10mスラブ、12m滝、20mOH滝と続き、全て摺り鉢状スラブの側壁に囲まれていて、溯行は困難なようだ。 荷へ戻り、左俣の3段25mを越えた所で、中間尾根に取り付き、これを詰めることにする。左俣は巨岩ゴーロ状だが、どうせ奥には壁があるだろう。中間尾根は、途中、ブッシュごと土の層が剥がれ落ちた岩壁などあって、苦労する。シャクナゲの密薮を抜けると、普通の尾根になり、行程が捗る。突然、幅1.5m程の水平林道様の踏跡が、尾根を横切る。鹿道にしては立派すぎるし、いったい何だろう。1800M付近で尾根地形は吸収され、ブッシュ混じりのボロ岩壁が立ちはだかる。左へトラバースして、窪状に沿って登り、傾斜は緩くなる。樹林帯の鹿道を拾って行くと、1890Pに出る。 南面の落葉松林で、気象通報の概況を聴く。落葉松林を下って、1850Mコル(ナメ沢乗越)にツェルトを張る。ここは、シリーズ第一弾で、小田倉沢からナメ沢へと下降した乗越で、当時巻いた赤テープが残っていた。夜になると、ナメ沢の落石の音、ツェルトに降りかかる落葉松の落葉の音、そして鹿の遠吠えと、秋の深山に独り寝る孤独感を、かき立てるものばかり。 【10月10日】 高曇り 広沢下降を断念したことと、新聞紙をシュラフカバーの中に沢山入れたことで、よく眠れ、大幅に寝坊する。ツェルトから顔を出せば、日光の山々が見えている。撤収して、皇海山へと向かう。 1928Pから先は、踏跡がしっかりする。皇海西端峰への登りの幅広尾根も、途中まで踏跡顕著だが、その後不明になり、鹿道を拾う。西峰(2101P)では、木登りして写真撮影。谷川連峰、越後三山、平ヶ岳、至仏山、燧岳、日光の山々etc.良く見えている。ツツジ・ナナカマド・カエデの赤、ダケカンバの黄、針葉樹の深緑。錦織りなす足尾の山々の晴れ姿。 皇海山から先は、登山者・ハイカーが多い。鋸山〜庚申山は、道が荒れていて手間取る。庚申山荘で、紅茶を入れて大休止。一ノ鳥居から林道歩きで、銀山平、小滝と飛ばす。小滝の先で、山中で会った単独のハイカーの車に拾われて、通洞まで送って貰う。駅前の肉屋では、良い匂いがして、嫌いなはずのコロッケを3つも買って食べる。揚げたては旨い。 |

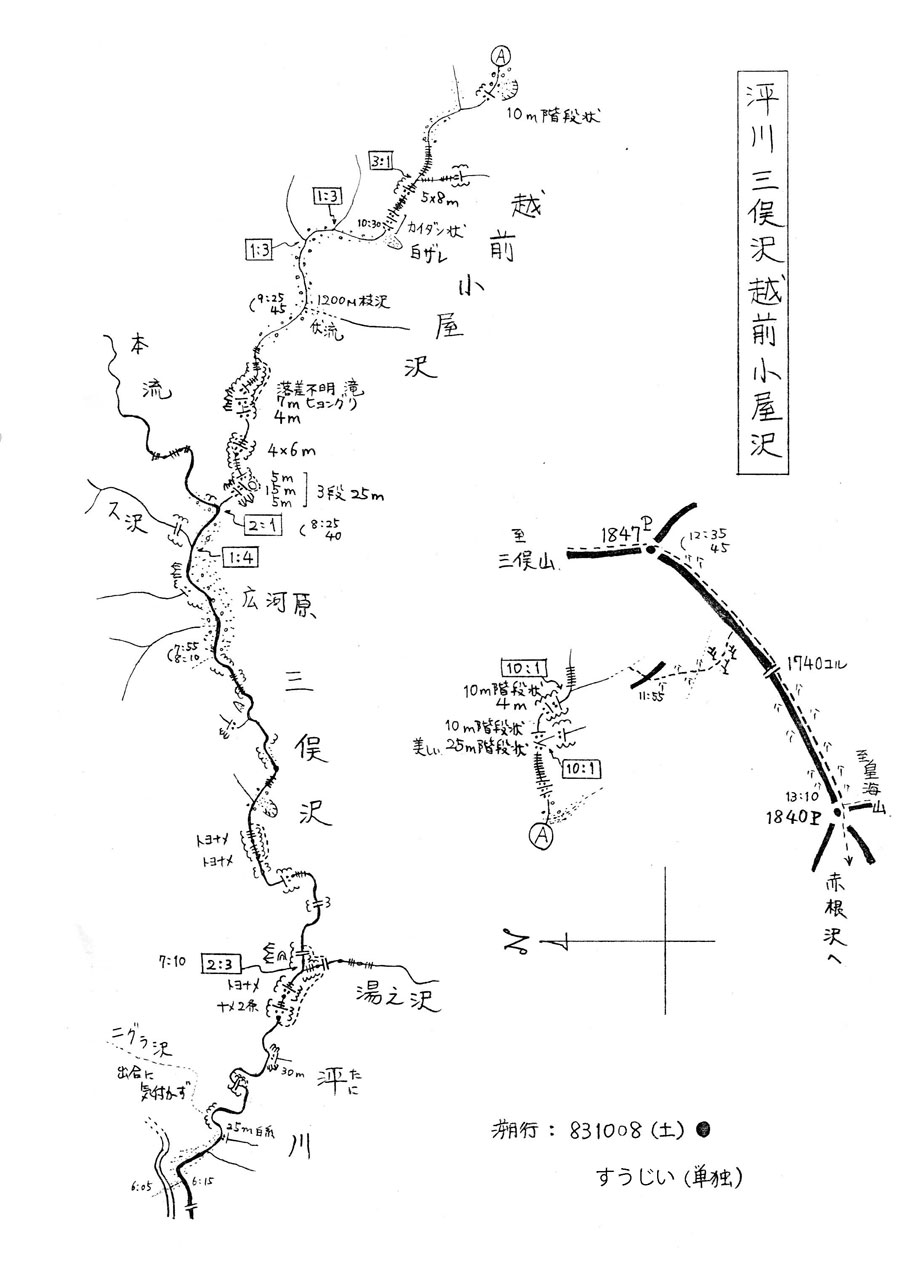

概念図

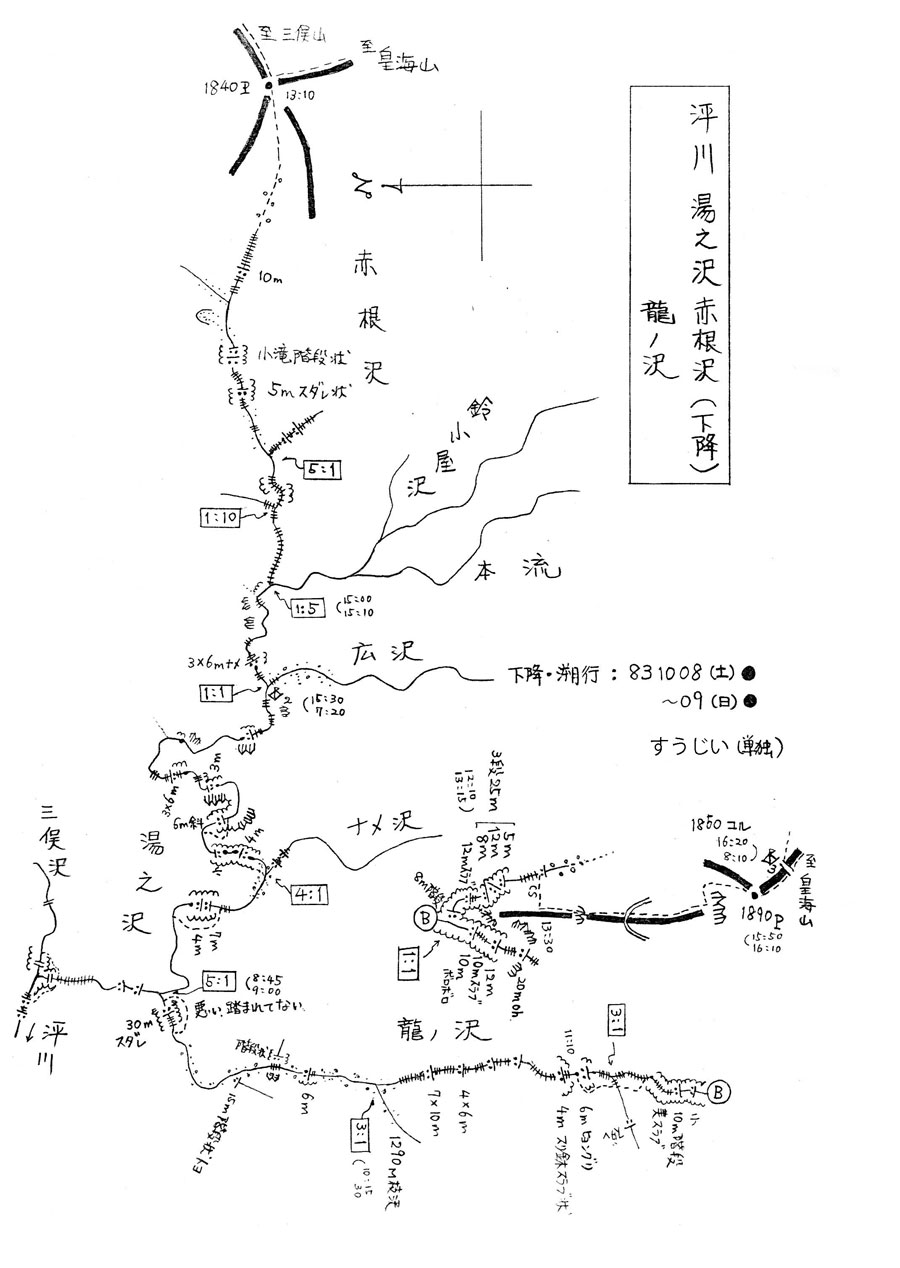

溯行図

溯行図1(泙川三俣沢越前小屋沢)

溯行図2(泙川湯之沢赤根沢下降〜湯之沢龍ノ沢)

![]()

アルバム

|

3段25m 前小屋ノ滝 |

| 7mヒョングリ滝 |  |

|

前小屋沢 階段状流れ |

| 龍ノ沢大滝 |  |

|

龍ノ沢6mヒョングリ滑滝 |

| 同上 |  |

|

皇海山西峰から1928P方面 |

| 皇海山西峰から小田倉沢源頭・上州武尊方面 |  |

|

皇海山西峰から日光の山々 |

| 皇海山から鋸山方面、右奥は袈裟丸 |  |

|

皇海山から庚申山方面 |

| 鋸山付近から皇海山 |  |

|

鋸山から表日光連山 |

| 鋸山から庚申山 |  |

|

鋸山から女峰山方面 |

| 鋸山から皇海山 |  |

|

鋸山から三俣山方面 |

| 庚申山付近から 皇海山と鋸山 |

|

|

庚申山付近から皇海山 |

| 庚申山付近から国境平 |  |

|

庚申山付近から錫ヶ岳・奥白根山 |

![]()

へ へ |