二瀬道1680Mコル敗退・新反射板偵察(奥秩父)

![]()

| date | 2007/1/8 快晴のち曇 |

| コース | 埼大山寮〜1330M反射板跡〜1350M水平道(上段道)〜水場〜1680Mコル〜水場〜上段道〜索道残骸尾根〜1500M新反射板(偵察)〜上段道〜1330M反射板跡〜埼大山寮 |

| 実働 | 登り:4h28m、下り:1h45m、偵察:53m、計:7h06m。 |

| 概要 | 雪の笹藪廊下の登りは辛かった、帰りに1500M新反射板偵察。 |

| メンバー | すうじい(単独) |

| 行程 | →:山道・踏跡、→:藪漕ぎ・不明瞭な踏跡、=:車 【1月8日】 快晴のち曇 さいたま3:20=5:00影森コンビニ5:15=5:45道の駅大滝温泉6:00=6:25埼大山寮6:50→8:45 1330M反射板跡8:55→山ノ神尾根9:22→9:28索道残骸尾根9:30→水場9:50→→11:30 1680Mコル11:50→→水場12:30→上段道索道残骸尾根12:47→13:20 1500M新反射板13:30→上段道13:50→14:05 1330M反射板跡14:20→15:10埼大山寮15:30=18:15さいたま |

| 使用装備 | 革登山靴、ストック、ピッケル、μ725SW |

| 不用装備 | ヘルメット、アイゼン |

| 記録 | '02年12月に、笹を覆う新雪に、1330M反射板の先で、断念・敗退した「和名倉山二瀬尾根1400M敗退」。その後、'03年11月に、雪の無い時季を狙って、二瀬尾根からリベンジを果たした。今回、前々日にかなり雪が降ったのを覚悟の上で、二瀬尾根にチャレンジしてみた。 【1月8日】 快晴のち曇 二瀬尾根の出発点である、埼大山寮近くの駐車スペースに車を停める。スペースは雪で覆われており、都会仕様のマイカーでは、乗り入れにちと不安を感じる。何とか上手く駐車し、身支度して出発だ。今回は、デジ一眼・三脚などは省略し、コンデジ:Olympus μ725SW で軽量化を図る。アイゼン・ピッケルを担ぐが、出来れば使わずに済ませたいところだ。 埼大山寮の下を通って、雪に覆われた道を歩き、秩父湖に懸かる吊橋へと向かう。吊橋の板の上には、氷化した雪が覆っている。吊橋から見上げると、噂通り、1330M反射板の姿が、見えないようだ。やはり、撤去されたのであろうか。対岸に渡り、枯葉に覆われた、バンド状をトラバースする所が、少し悪い。薄暗い、杉林の中を登って行く道に入る。一旦、尾根上に乗って、秩父湖を見下ろしながら、上着を一枚脱ぐ。 再び、杉林の斜面に入り、しばらくジグザグ登りを続ける。いい加減飽きた頃、再び尾根上の道になる。左手は杉林、右手は落葉樹林だ。杉林には、雪があまり積もらないが、落葉樹林には、結構積雪がある。登るにつれ、次第に雪が深くなる。落葉樹林帯をトラバースし、笹藪斜面の切り開きを登ると、1330M反射板跡に飛び出す。 噂通り、反射板は撤去され、跡地には松の苗木が植えられていた。ここは、二瀬道では、数少ない展望台なので、パンを囓りながら休憩しよう。小休後、1350M水平道に入るとすぐ、左手に平坦地形が目に入る。この辺りで、既に木々の合間から、尾根上に新反射板が見えるではないか。 少し行くと、東大演習林の「バス停」が、石津窪左岸道の分岐の目印になっている。枝の合間から、新反射板が、確かに見えている。分岐を過ぎて、なおも進んで行くと、次第に道が荒れて来る。1330M反射板跡から30分弱で、山ノ神尾根に至る。登り側は、マーキングしてあり、踏跡もあるようだ。下り側も、マーキングがある。一度、偵察しておきたいものだ。 山ノ神尾根から5-6分で、索道残骸尾根に至る。ここからの索道残骸尾根の下降は、何度か踏査済みである。登りの方は、踏跡と言うより、獣道のようだが、帰りに余裕があれば、ここから新反射板まで、登ってみよう。さらに水平道を辿ると、索道尾根から20分弱で、小屋跡に至る。いつも不快な思いをする小屋跡も、ガラクタやゴミの類が雪に埋もれ、比較的気分良く通過する。 上段道(1350M水平道)が水場の沢を横断する場所に、白い道標プレートがあった。水平道は、水場の沢を横断して更に続き、和名倉沢1380M右岸枝沢出合付近まで、踏跡を辿ることが出来る(MR539)。今回は、水平道の延長を横目に、水場の沢沿いに、ゴーロ状を少し登れば、水場に至る。水量は、意外に豊富であった。 ここからは、無雪期は苔生したゴーロ状となる、浅い沢形の左側沿いに、登って行く。笹藪廊下取付地点まで、意外と登らされる。次第に急になる泥斜面も、軟雪が被っている。笹藪が始まり、傾斜のある涸れ窪状の笹トンネルを登って行く。 傾斜が少し緩むと、沢状地形の左手の小尾根状に乗り、次第に激藪状態となる。無雪期には、踏跡を忠実に辿れば、迷うことは少ないのだが、中途半端に雪を被った笹は、不規則に倒れ、踏跡を覆い隠してしまう。ここで踏跡を外すと、激藪を延々漕ぐことになるので、帰りのために、赤ビニテを付けて行こう。最後の辺りは、従来の踏跡ではなく、1684Pを忠実に尾根伝いに進むコースに、付け替えられているような印象だった。 コルの平坦地から先は、いい感じに雪が積もっており、快適な冬の尾根歩きが楽しめそうだが、時刻は既に11時半。先ずは、ザックを下ろして、休憩しよう。積雪は、膝下程度であるが、登るにつれ深くなって来るであろうし、これからの山頂往復には、ちと無理がある。引き返しを決断する。 笹藪廊下も、トレースを着けて来たので、帰りは楽であろう。再びザックを背負い、歩き出す。笹を被った雪も、叩き落として来たので、藪漕ぎがかなり楽になっている。下りになると、かなりスピーディに進んで行く。無雪期とさほど変わらぬ感じで、笹藪廊下を通過してしまう。 笹藪廊下を抜け、その下の泥斜面からは、霧藻ヶ峰や長沢背稜方面が望まれる。やはり、下りは楽だ。1650Mコルから40分で、水場を通過する。小屋跡から1350M水平道(上段道)を辿り、索道残骸尾根に至る。ここから、尾根上部にある新反射板を偵察してみよう。 往きに確認して置いた、獣道入口に踏み込む。しばらくは、幅広尾根の樹林帯で、藪は薄かったが、やがて笹藪倒木帯に突入する。これを突破して、山ノ神尾根と尾根が合わさった辺りの樹林帯に入る。樹林帯に再び笹藪が酷くなる頃、木々の合間から、尾根の右上方に反射板らしきモノが見えて来た。 チラチラ見える方向へ、笹藪を漕いで行くと、1500M付近の尾根やや北側斜面に設置された、新反射板に至る。反射板からは、さすがに、展望が良い。旧反射板のあった、1369.4Pと1350M水平道も確認できる。両神山から秩父御岳山へと続く梵天尾根も、一度縦走してみたいものである。 反射板広場の北側に、笹藪が切れている一角があるので、もしや・・・と思って近付いてみる。立木にテープも巻いてあるし、どうやら踏跡があるようだ。尾根伝いに登って来た笹の激藪に、些かウンザリしていたので、ここから下降出来るかも知れない。 踏跡は、少し左手にトラバース気味に下降し、沢形に入ると、すぐに不明瞭になる。古いマーキングは、沢形沿いに下っているようだ。沢形は雪で埋まっており、トレースなんぞある訳も無く、踏まれた形跡を確認することも出来ないが、この急な北面沢形を下ることにする。 アルペン差ししていたピッケルが、遂に役立つ時が来た。ピッケルとストックを手に、足で雪の下を探りながら、慎重に下降して行く。遙か下方に、何となく水平道らしきバンドが、木々の合間から見えるような気がする。地形図からは、反射板から水平道まで、標高差150Mほどである。 何とか無事に、見覚えのある1350M水平道(上段道)に降り立つ。よくぞまあ、こんな急なところを下って来たものだ。無雪期には、どんなルートになっているのであろうか。水平道に降り立てば、あとはサクサク帰るのみだ。 1350M水平道を辿り、石津窪左岸道分岐の「バス停」で、新反射板を振り返る。さらに進んで、1369.4P南東側まで来ると、落葉樹の合間から、新反射板を撮影する。二瀬尾根では貴重な展望台である、1330M反射板跡で、最後の休憩をしよう。 この後は、一気に下って行く。後半は、杉林の中のジグザグ下りとなり、イヤになって来るが、秩父湖畔のバンド状通過は、慎重に歩く。吊橋の板に張っていた朝方の氷は、大分融けてしまっていた。埼大山寮横の駐車スペースに登り返して、無事下山となった。 |

![]()

二瀬尾根概念図

アルバム

|

埼大山寮脇から下降し、吊橋を渡る |

| 吊橋から1369.4Pを見上げる 1330M反射板は見当たらない |

|

|

1330M反射板跡 松の苗木が植えられている |

| 1330M反射板跡からの展望 |  |

|

1350M水平道(上段道)が始まる |

| 石津窪左岸道下降点 東大演習林の「バス停」がある |

|

|

バス停から少し行くと、新反射板の位置が判る |

| 山ノ神尾根横断点登り側に赤布、新反射板入口か |  |

|

山ノ神尾根横断点、下り側にもマーキングあり |

| 笹藪っぽい索道残骸尾根登り側 |  |

|

索道残骸尾根下り側、何度か踏査済みである |

| 藪っぽい索道残骸尾根登り側、余裕があれば帰りに新反射板まで登ってみよう |  |

|

作業小屋跡付近の水平道形を振り返る |

| 水場 |  |

|

踏跡を覆い隠す雪かぶり笹 ビショ濡れになって、笹藪廊下を登る |

| 笹藪廊下上の1680Mコル引返点 |  |

|

下りの笹藪廊下下泥斜面より長沢山方面 |

| 索道残骸尾根登り取付獣道入口 |  |

|

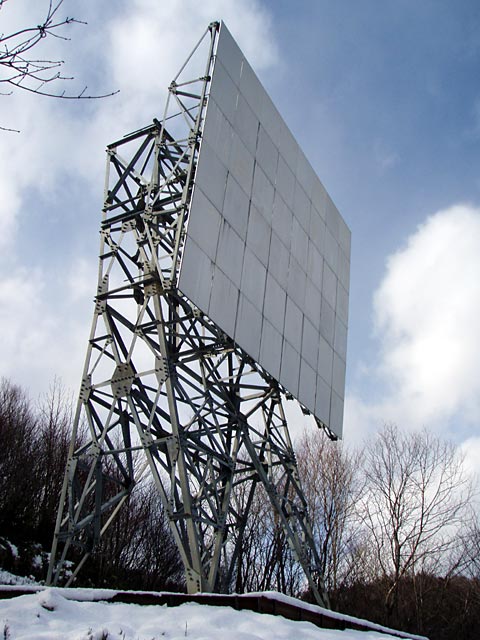

1500M新反射板に到達 |

| 1500M新反射板より、1369.4Pと両神梵天尾根方面 |  |

|

1500M新反射板から北面の窪状を適当に下って、1350M水平道より振り返る |

| 下り着いた1350M水平道 |  |

|

1369.4P南東の水平道から、新反射板を見上げる |

| 1330M反射板跡から、二瀬ダム・秩父湖と吊橋を俯瞰 |  |

|

秩父湖の吊橋、これを渡れば埼大山寮はもうすぐ |

![]()

|