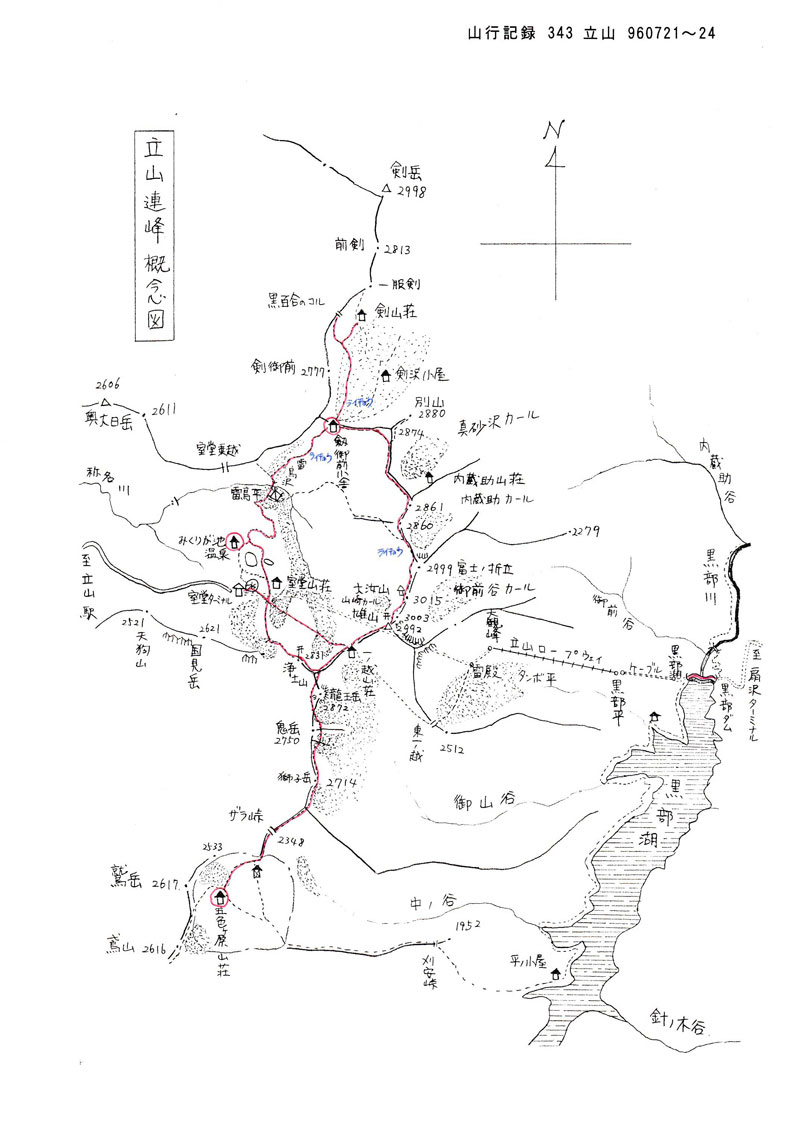

浄土山・五色ヶ原・立山三山・剱沢源頭・浄土山(北ア)

![]()

![]()

| date | 1996/7/21-24 晴、快晴のち雨、雨のち霧雨、快晴 |

| コース | 室堂〜一ノ越〜浄土山〜五色ヶ原〜浄土山〜一ノ越〜立山三山〜別山〜剱御前小舎〜剣山荘〜黒百合のコル〜剱御前小舎〜みくりが池温泉〜浄土山〜一ノ越〜室堂 |

| 実働 | 7/21:5h20m、7/22:6h25m、7/23:4h35m、7/24:2h55m、計:19h15m。 |

| メンバー | すうじい、他1名 |

| 概要 | 室堂基点、雨のため剱断念、雷鳥親子撮影。 |

| 行程 | =:交通機関、→:山道、→:溯行、\\:藪漕ぎ 【7月21日】 晴 扇沢P 7:33=9:25室堂9:57→11:00一ノ越11:23→浄土山12:08→13:00鬼ヶ岳東面13:15→14:05獅子岳14:35→15:40ザラ峠15:50→16:35五色ヶ原山荘(泊) 【7月22日】 快晴のち雨 五色ヶ原山荘6:30→6:45ザラ峠6:50→8:10獅子岳8:25→9:05鬼ヶ岳東面9:15→10:00浄土山10:10→10:35一ノ越11:10→12:00雄山12:20→12:40大汝山12:45→13:35真砂岳13:40→14:40剱御前小舎(泊) 【7月23日】 雨のち霧雨 剱御前小舎12:45→13:50剣山荘14:00→黒百合のコル14:30→15:50剱御前小舎15:55→17:35みくりが池温泉(泊) 【7月24日】 快晴 みくりが池温泉8:05→室堂山荘南側広場8:30→9:45浄土山北峰10:25→11:00一ノ越11:10→11:35室堂山荘南側広場11:40→11:55室堂12:15=13:50扇沢P |

| 記録 | 雷鳥の子育ての時期は、7月頃である。その雷鳥の雛を撮影したくて、日本で最も雷鳥の密度が高いと言われる立山に出掛けた。夏休みの最初の週末とあって、アルペンルートと室堂〜一ノ越〜雄山は、かなり混んでいたが、その他は割と空いていた。三日目の霧雨の中、剱沢源頭で見た雷鳥の母子の姿は、とても愛らしいものであった。 【7月21日】 晴 真夜中に出発し、首都高・中央道・長野道を経て、豊科ICで降りる。最初のコンビニでオニギリを調達しておこう。扇沢がどの程度の混雑なのか、見当がつかず、駐車場を確保できるかしらん、と不安を感じつつ、大町を抜け、扇沢の無料駐車場に到着したのは、5時半頃だった。スペースに余裕があり、胸を撫で下ろす。扇沢ターミナルの軒先には、尻尾の短いイワツバメの群れが巣を作り、ヒュンヒュン飛び交い、あちこち糞だらけだ。 関電のトロリーバスは、7:30始発の予約券を購入してあったので、当日券の列には並ばずに済んだが、団体客が多くて、かなりの混雑だ。先頭の方に並んだものの、大荷物の我々は、最後尾を走るトラックに荷を乗せる関係で、その直前のバスに乗せられるため、結局最後になってしまう。 トンネルの中央で、対向車とすれ違うのだが、これがトンネル幅ギリギリで、プロの技を見せつけられる。黒部ダム駅でトロリ−バスを降りて、ひんやりとしたトンネルを、ダムへと向かう。 巨大な黒四ダムの上でも、気が急くので先を急ぐ。さらに室堂までの乗車券を買って、ケーブルカーに並ぶと、ロープウェイの整理券をくれる。凄い傾斜のトンネルを登って行くケーブルカーを降りると、黒部平である。ロープウェイ乗車まで時間があるので、外の展望公園に出てみる。 ロープウェイからは、まだまだ雪がベッタリ付いたタンボ平の急斜面が見える。以前、某山岳部の有志で、GWにスキーで滑降したのを思い出す。今のシーズン、ピッケル無しでここを下るのは、かなり厳しそうだ。大観峰からは、今シーズンから導入されたトロリーバスに乗って、室堂ターミナルに到着する。 ここは、まるで休日の渋谷か原宿みたいに、人でごった返している。ターミナルの屋上で身支度を整え、すぐ近くの玉殿湧水で冷たい水を汲み、新兵器の水筒に粉末スポーツ飲料を溶かして入れる。所々雪の上を歩きつつ、沢山のハイカーと前後して、一ノ越を目指す。 約1時間の登りで、一ノ越山荘である。山荘の周りは超混雑で、浄土山方面への道沿いに腰を下ろし、室堂方面を見下ろしながら、昼飯のオニギリを頬張る。水筒のスポーツ飲料が、冷たくて旨い。 昼飯の後、浄土山の立山研を目指して、歩き始める。風が冷たい。途中、寒気がして気分が悪くなり、雨具を着込んで小休止する。あとで、同行者に、唇の色が真っ青だったと言われた。寝不足時に現れる、一時的な心肺機能低下であろうか。 少し体調が持ち直したので、ゆっくり歩き始める。風が強いので、数人のいる立山研前を素通りし、龍王岳の岩峰の南西面を巻きながら、五色ヶ原方面への岩々した縦走路を下って行く。五色ヶ原方面の眺めが、頗る良い。 鬼ヶ岳との鞍部の雪渓の手前で振り返れば、龍王岳南面下部の急斜面は、お花畑になっていて、シナノキンバイとハクサンイチゲの大群落だ。年配者のグループが、休憩している。 鬼ヶ岳東面肩まで来ると、縦走路は稜線の東側の雪渓をトラバースして下っている。一応固定ロープが張ってある。先行パーティには、かなりビビる人がいる。この雪渓をクリアすると、さらにもう一箇所雪渓があって、ここも固定ロープが張ってある。 下り切ると間もなく、獅子岳との鞍部のお花畑の木道となる。ベニバナヘビイチゴ、ハクサンタンポポ、クルマユリ、コイワカガミなどが見られる。獅子岳への登りも辛いが、時々見られる高山植物の花々が、慰めてくれる。獅子岳山頂は、この辺り一番の展望台で、どのパーティも休憩する。すぐ近くのハイマツの中で、小鳥ならぬセミが鳴き始める。菓子を食べながら、大休止する。 獅子岳から稜線を南へ少し進むと、ザラ峠への大下りが始まる。岩の合間の急なザレ下りが続くのだが、足を滑らせたら一気に谷底まですっ飛んでいきそうな感じで、怖い。神経を使いながらこれをクリアすると、鉄梯子がある。 この辺りには、白いイワツメクサや、縦縞の入ったトウヤクリンドウが咲いているが、足場が不安定で、撮影しづらい。鉄梯子の後は、長い長いジグザグ道が続く。よく見れば、花の無いガンコウランの群落の中に、ポツリポツリとコケモモが咲いている。脚がガクガクしてきて、いい加減ウンザリした頃、ザラ峠に至る。 かなり標高が下がったためか、ナナカマドが多い。小休止の後、五色ヶ原への最後の登りに取り掛かる。寝不足の初日なので、かなりフラフラしながら登る。それでも、途中、クロユリやツマトリソウ、イワギキョウなどが、目を引く。 やっとのことで、五色ヶ原の一角に飛び出すと、穏やかな眺めに気分が良くなる。しかし、五色ヶ原山荘までは、まだ遠い。木道を辿り、休業中の五色ヶ原ヒュッテを見送り、一段高い所に登ると、雪田の向こうに山荘が見えた、16:35、山荘着。入浴後、夕食を済ませ、手足を伸ばして、思いっ切り寝不足を解消する。 【7月22日】 快晴のち雨 人の声で目覚める。外は快晴だ。カメラと三脚を持って、飛び出す。三脚を立てて、撮影開始。朝日を浴びる山々のパノラマ撮影だ。薬師、黒部五郎、赤牛の奥には、笠や槍穂が小さく見える。裏や表銀座の山々、針ノ木、スバリ、蓮華と、もう言うこと無いくらいだ。 「食事ですよ」と言われても、なかなかその場を離れ難いものがある。朝食後、弁当を受け取って、荷造りし、6時過ぎには出発する。快適な小屋であった。 五色ヶ原は、雪解けしたばかりのためか、期待したほどは花が無い。ザラ峠では、7時前だというのに、ジリジリ照り付ける日に、傘をさして小休止する。さて今度は、獅子岳への大登りだ。幸い、この時間ではまだ日陰になっていて、少しはましである。長いジグザグ登りをゆっくりこなし、鉄梯子を越えて、ザレ登りに入る。このザレは、バランスを崩し易く、辛い。 次第に高度を上げ、やがて頂上直下のお花畑に至る。ハクサンイチゲを近景に、山を背景に撮影する。獅子岳山頂では小休止に留め、パノラマ撮影後、先を急ぐ。鞍部のお花畑を過ぎ、2箇所の雪渓を越える。鬼ヶ岳東面肩で、雪渓の雪をコップに詰め、スポーツ飲料を注いで飲む。冷たくて、メチャ旨い。 龍王岳の南西面を巻き気味に登って行けば、浄土山の立山研まで、さほど時間はかからない。剱岳は雲に隠れがちで、結局撮影出来なかった。一ノ越で昼飯にする。ここは小学生のジャージ軍団が、溢れている。天候は下り坂で、ポツリポツリ降り出した。 一群の軍団が登り始めたと思ったら、山荘前では、次の学校が集結しつつあるではないか。きりが無いので、ジャージ軍団に紛れて、雄山への登りに取付く。雄山の神社前は、ジャージ軍団などで、凄い混みようである。 雨具の上とザックカバーを装着して、三山縦走路へと足を踏み入れる。ここから先は、数人の登山者としか出逢わない。立山最高峰の大汝山山頂の岩に立つが、霧雨の中、全く展望は無い。大汝山休憩所は、営業しているようだが、この天気では客は殆どいないであろう。 しばらくダラダラ行くと、富士ノ折立手前で、左手へ巻き気味に下り、さらに急降下が始まる。風当たりが強く、雨も結構降って来る。下り切る途中で、雷鳥が2羽飛んでいるのを見付けたが、カメラを出すのが間に合わなかった。 大走りの分岐を過ぎ、真砂岳へのザクをゆっくり登る。雨が小降りになったので、北峰で小休止する。はっきりしない小走り分岐を過ぎて、別山への登りが始まる。トラバースの分岐で、単独登山者が2名、休憩している。 彼らは、安全策を採って忠実に尾根を登って行った。トラバースルートに雪は無さそうだったので、これを辿る。別山から下って来る道に合流すると、やがて丈の低いハイマツ帯となり、いかにも雷鳥が出そうな場所だ。間もなく、別山乗越の剱御前小舎の屋根が眼下に見え、14:40到着する。 8畳間に定員16名とあり、混むのではと、かなりビビったが、結局計6人で余裕だった。明日、天気が良ければ剱岳を往復することにして、朝食を弁当にしてもらう。小舎では、剱岳登山は朝4時発を推奨している、とのことだ。一日の工程が長かったので、とりあえず布団に横になる。夕方近くに、一時剱岳が姿を現し、窓から撮影する。この小舎の名物である夕日も、今日は諦めである。 【7月23日】 雨のち霧雨 夜通しの風雨は、夜が明けても止みそうもない。朝食に呼びに来たお兄さんが、「朝弁当の人も、おつゆがありますので、下の食堂へどうぞ」と言ってくれたので、ラッキーとばかりに弁当を持って食堂へ行く。 雨が止まないので、小舎に居れるだけ粘ろうと思っていたら、下の休憩室に居てよいことになった。荷をまとめて、下に降りる。殆どの客が、休憩室に集まり、話に花が咲く。窓の外をずぶ濡れの登山者が通るのを見て、小舎有の難さを感じ12:45、 12:45、剱御前小舎をあとにして、剣沢源頭の雪渓をトラバースし、剣山荘へ向かう。雪渓の上は、ガスが立ち込めていて、ルートを見失い易そうだし、一部凍り付いた所もあって、結構神経を使う。1時間ほどかけて、剣山荘に至り、水を分けてもらう。こちらの小屋のお兄さんは、なかなか親切だ。 剱岳には向かわず、黒百合のコルに行ってみるが、稜線伝いに剱御前へ向かうルートは、雪に覆われ全く不明なので、往路を剱御前小舎目指し引き返す。剣沢源頭の雪渓トラバース途中のハイマツ帯で、ガスの中に雷鳥のシルエットを見付けるが、遠過ぎて撮影は無理だ。 さらに戻って、平流横の草地で、「いかにも雷鳥のいそうな所なんだけどな」と思いつつ目を遣ると、蹲る雷鳥を発見した。そっと近寄ると、立ち上がり、その翼の下から、コロコロ雛が現れる。霧雨のことも忘れ、荷を放り出し、カメラを出して接近する。 雛がいるためか、親鳥はゆっくりと移動して行く。数mの距離なので、ファインダーには大きく映る。6羽いる雛たちは、それぞれ個性があるようで、サッサと移動するヤツ、ボーッとしてるヤツなど様々だ。慌てて移動する時など、ピヨピヨ鳴きながら、コロコロ転がり動く様が、可愛らしい。雛が親鳥と逸れては致命的なので、深追いは止めておく。 満足して剱御前小舎に戻り小休止する。雷鳥沢沿いの道を下降して行くと、またあちこちで雷鳥が現れる。ガスのため、あまりうまく撮影出来ないが、一応撮っておこう。休憩していた親子連れは、「何かいるの?」、「あ、鳥だ」と言っていた。日本一の雷鳥密度の地であることを、ご存じないのかな。 コースが右手へと急降下し、雷鳥沢の雪渓に夏道が消えると、トレースは雪渓を真っすぐ下る。雪渓のスキーヤーも帰り支度をしている。やがてハイマツの間の夏道が現れ、浄土沢へと下る。下り切った浄土沢は、スノーブリッジが崩れており、それを渡る無謀なスキーヤーを横目に、すぐ側に露出した木橋を渡る。 分厚い雪を踏んで登り返した雷鳥平も、雪に覆われている。ここから、みくりが池温泉までの登り返しが、地獄のように辛かった。空身での散策であれば楽しそう池巡りのコースも、アップダウンが強烈に堪える。もう17時になるし、荷は重いし、意外と距離はあるし、ウンザリする頃やっと宿に到着する。 みくりが池温泉の建物はきれいだが、さすがに混んでいる。部屋は男女別相部屋で、8畳間に大人6人子供2人だ。ハイシーズンだがら、こんなものだろう。小学生の団体が食事している間に、温泉に入ろう。なかなか良い湯である。大食堂での夕食は、山小屋とは違い、かなりまともな料理が出る。賑やかな小学生集団が難色だが、早めに寝る。 【7月24日】 快晴 目覚めれば、期待通りのピーカンだ。廊下の窓から、奥大日岳の立派な姿が望まれる。朝食前に、カメラと三脚を持って、撮影散歩に出掛ける。奥大日、大日もが、毛勝三山も好ましい。南方の浄土山も立派だ。朝風呂から上がって、バイキング方式の朝食後、すぐに出発する。 室堂山荘南側広場のベンチにザックをデポし、デイパックとカメラで浄土山へ向かう。緩傾斜帯で、一面の雪原となっている室堂山展望台へのコースと別れ、左手の浄土山への登りに取付く。岩々からすぐにお花畑の急登となるが、ハクサンイチゲ、シナノキンバイ、クロユリなどの花が、周囲の山々と共に、なかなか絵になるので、撮影しつつ登って行く。 再び岩々帯となり、北海道のナキウサギを思い出しつつ進めば、やがて浄土山北峰の石積み祠に至る。立山三山、別山、剱岳が立派である。北峰の最高点と思しきあたりで、道を少し離れて大休止する。五色ヶ原方面を眺めながら、行動食を腹に入れる。 展望を十分に楽しんだ後、南峰の立山研前を経て、一ノ越山荘へと下る。例によって、ジャージ軍団とすれ違いながら、室堂へと下って行く。ザックを回収し、室堂ターミナル着いてみれば、さほど待たずにトロリーバスが出る。 往きには急いでいたため余裕が無くて楽しめなかった黒四ダムでは、ちょっと観光客して写真を撮ったりする。人混みに昼飯を諦めて、トロリーバスに乗る。扇沢駅のレストランで、待望の昼食にありつく。熱せられた車に戻り、帰路に就く。 |

![]()

概念図

アルバム

|

【7月21日】 黒部平からタンボ平と雄山方面 |

| 室堂平と奥大日岳 |  |

|

室堂山荘南側広場から一ノ越方面 |

| 室堂山荘南側広場から雷鳥沢方面 |  |

|

一ノ越への登りから室堂平・奥大日岳方面を振り返る |

| 一ノ越への登りから、別山方面 |  |

|

浄土山から立山三山方面 |

| 浄土山から別山方面 |  |

|

浄土山から、五色ヶ原方面 |

| 龍王岳南西面から鬼ヶ岳 |  |

|

龍王岳南面下部のお花畑 |

| シナノキンバイとハクサンイチゲ |  |

|

鬼ヶ岳東面肩付近から見た雪渓トラバースと獅子岳 |

| ベニバナヘビイチゴ |  |

|

獅子岳から鬼ヶ岳・龍王岳・雄山方面を振り返る |

| 獅子岳から五色ヶ原方面 |  |

|

獅子岳から針ノ木谷方面 |

| 槍ヶ岳かな |  |

|

獅子岳から針ノ木岳と黒部湖 |

| 獅子岳から東一ノ越と黒部湖 |  |

|

獅子岳から雄山と東一ノ越への道 |

| 獅子岳から龍王岳方面 |  |

|

クロユリ |

| お花畑と針ノ木岳と黒部湖 |  |

|

五色ヶ原 |

| ザラ峠への下り途中で、イワツメクサ |  |

|

トウヤクリンドウ |

| クルマユリ |  |

|

ガンコウランとコケモモ |

| 五色ヶ原と赤牛岳 |  |

|

雪田と五色ヶ原山荘、奥は鳶山か |

| 右は赤牛岳、中央奥は槍ヶ岳 |  |

|

龍王岳・鬼岳・立山・獅子岳 |

| 針ノ木岳・スバリ岳か |  |

|

【7月22日】 五色ヶ原山荘から笠ヶ岳 |

| 五色ヶ原から槍ヶ岳 |  |

|

五色ヶ原山荘から、野口五郎、槍、赤牛 |

| 五色ヶ原山荘から、針ノ木、スバリ岳 |  |

|

五色ヶ原山荘から、龍王岳、鬼岳、雄山 |

| 五色ヶ原山荘から、龍王岳、鬼岳、雄山、獅子岳 |  |

|

五色ヶ原山荘から、水晶岳・赤牛岳、左奥に槍、右奥に笠 |

| コケモモ |  |

|

イワギキョウ |

| ツマトリソウ |  |

|

マイヅルソウ |

| 黄色いスミレ |  |

|

クルマユリ |

| ザラ峠付近から五色ヶ原方面 |  |

|

水晶・赤牛方面 |

| ハクサンイチゲ |  |

|

獅子岳付近から薬師岳方面 |

| 赤牛岳方面 |  |

|

龍王岳と雄山 |

| ハクサンフウロ |  |

|

クルマユリ |

|

|

|

ヨツバシオガマ |

|

|

|

別山乗越から奥大日方面 |

| 別山乗越から室堂方面 |  |

|

イワウメ |

| 別山乗越から剱岳 |  |

|

【7月23日】 雷鳥の雛 |

| 雷鳥親子 |  |

|

雷鳥親子 |

| 雷鳥親子 |  |

|

雛たちが集まって |

| 親鳥の羽毛の中に |  |

|

|

| 雛たちは親鳥の羽根の中 |  |

|

【7月24日】 奥大日岳 |

| 浄土山への登り途中から五色ヶ原・薬師岳方面 |  |

|

奥大日岳と大日岳 |

| 剱岳 |  |

|

白馬岳方面 |

| 奥大日岳 |  |

|

毛勝三山方面 |

| 剱岳と別山尾根 |  |

|

立山三山 |

| 針ノ木岳・スバリ岳、奥は蓮華岳か |  |

|

浄土山から五色ヶ原・薬師岳方面 |

| 浄土山から槍ヶ岳・赤牛岳方面 |  |

|

浄土山から槍穂高 |

| 水晶・赤牛 |  |

|

鷲羽岳・笠ヶ岳方面 |

| 笠ヶ岳・黒部五郎岳 |  |

|

薬師岳 |

| クロユリ |  |

|

黒部ダムから赤牛岳方面か |

![]()

![]()

へ へ |