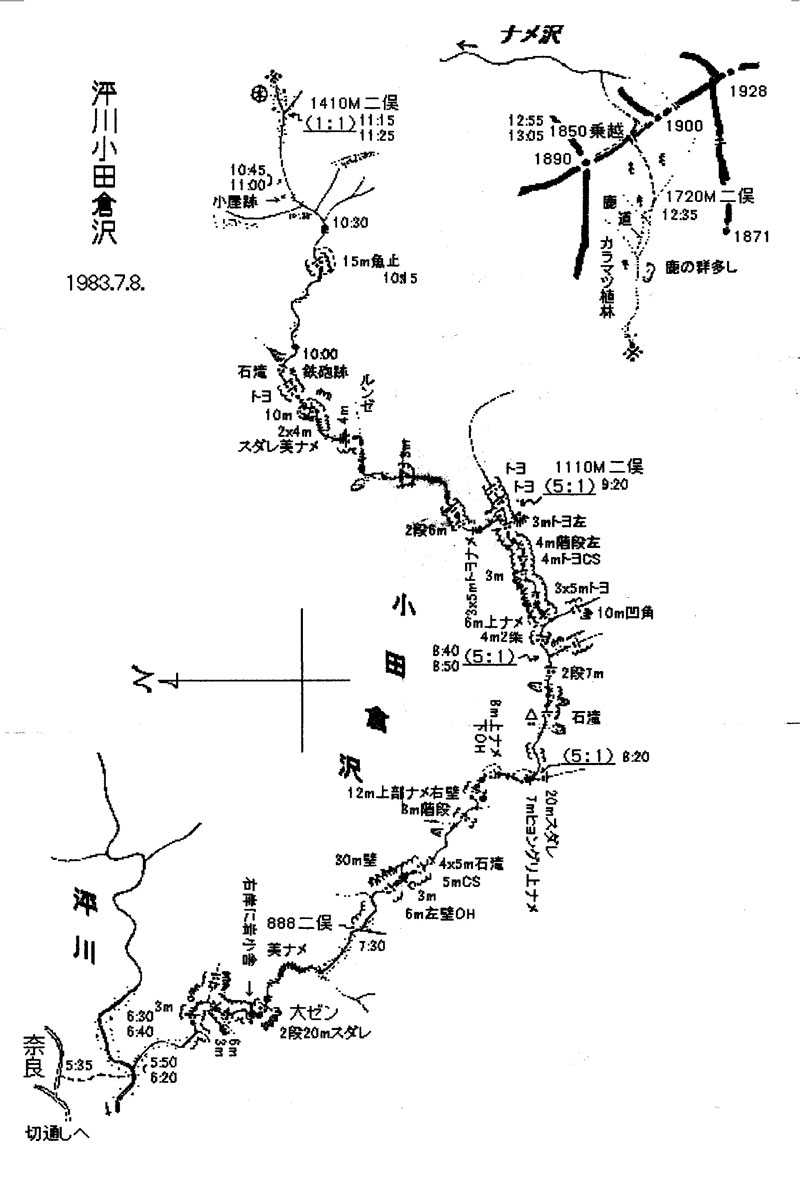

泙川小田倉沢・皇海山(足尾)

![]()

![]()

| date | 1986/4/27-30 晴、雨、曇、快晴 |

| コース | 沼田=切通し〜奈良〜小田倉沢〜皇海山〜六林班峠〜庚申山荘〜一ノ鳥居〜銀山平〜原向 |

| 実働 | 第一日:5h10m、第二日:10h40m、第三日;7h40m、第四日:2h05m、計:25h35m。 |

| メンバー | すうじい(単独) |

| 概要 | 源流二俣先雪で埋まる、ラッセルの皇海山越え。 |

| 行程 | =:バス・タクシー・車・鉄道、→:山道、→:溯行、\\:藪漕ぎまたは詰め 【4月27日】 晴 上野5:12=7:59沼田8:05=切通し9:05→10:30小田倉沢出合11:00→12:00大ゼン下12:15→15:00 ・888二俣BP(泊) 【4月28日】 雨 ・888二俣6:10→6:50 12m滝下7:00→12m滝上7:30→10m滝10:50→15m滝上12:45→\\尾根上16:35\\17:00 1900MコルBP(泊) 【4月29日】 曇 1900MコルBP 8:30\\10:30皇海山10:35→12:20鋸山12:30→13:10六林班峠13:25→庚申山荘15:50→16:40一ノ鳥居(泊) 【4月30日】 快晴 一ノ鳥居4:40→銀山平5:30→6:45原向7:02=相生= |

| 記録 | 三度目の小田倉沢は、残雪に填りながらの皇海山越えに、1泊余計なビバークを強いられた。地下足袋・軍手でのラッセルが、いかに冷たいものであるかを、イヤというほど思い知る。イワナ釣りの思惑も、裏目裏目に出て、結局坊主となった。4月の「小田倉沢〜皇海山」のコースは、雪渓あり、ラッセルありで、充実していた。 【4月27日】 晴 始発電車に乗って、4時間後には、切通しバス停に降り立つ。鯉のぼり泳ぐ平川の集落を抜け、通い慣れた泙川沿いの林道を黙々と歩けば、リスの姿も見られる。やがて釣師の車が数台停めてある奈良から、踏跡を辿って小田倉沢出合に下る。 溯行準備して、泙川本流を渡るが、ここはさほど増水していない。大ゼン2段20mは、水量多く、左端をシャワーを浴びながら登る。この上に、釣師が二人いた。例によって、・888二俣にツェルトを張る。少し上流へ釣りに行くも、釣れず。 【4月28日】 雨 時々竿を出しながら、溯る。12m滝は、空身で登ってロープを垂らし、ザックを背負って登り返す。1110M二俣手前の連瀑帯では、スノーブリッジが現れる。10m滝を巻いている途中、笹に眼鏡を取られて、滝の下に落としてしまった。ヤバい、眼鏡なしでは、ホールドも良く見えない。ロープ頼りに、何とか滝上に降り立つ。 再びスノーブリッジが現れ、かなり大きい。眼鏡を失い、雪も多いので、釣りどころではないと、ミミズを捨てる。ところが、15m滝近くまで来ると、大きめの魚影が沢山走るではないか。慌てて餌になる川虫を探すも、季節が早いためか、見付からない。大いに後悔する。 15m滝を左岸から巻くと、沢も両岸も雪に埋まりがちになる。地下足袋でラッセルする羽目になろうとは。次第に雪は深くなり、緩んでいるので、膝から時には股まで潜る。地獄のラッセルだ。脚は冷え切り、身体はズブ濡れ、暗澹たる思いで、黙々と稜線を目指す。 やっとのことで尾根上に出て、さらに30分ほど進み、皇海山のすぐ西の1900Mコルの雪の上に、ツェルトを張る。 【4月29日】 曇 撤収して、皇海山への急登が始まる。期待していたほど雪は締まっておらず、時々底が抜けて、腰まで潜る。それでも何とか急登が終わり、西峰に立つ。さらに東へ、ラッセル藪漕ぎを続けて、皇海山本峰に至れば、ここからはトレースがある。 不動ノコル付近には雪は無いが、鋸山北面の急登が雪壁となっており、少々イヤらしい。山頂でコース選択を迷ったが、六林班峠経由の方が早かろうと判断する。峠付近でもラッセルがある。午後1時を過ぎ、バテたこともあり、今日中の下山を、ほぼ諦める。 六林班峠から、長い長いトラバース道に入る。途中、ルンゼを横切る所で、幅10m程に渡って道が崩壊しており、高巻を強いられる。庚申山荘は、隣に新しい小屋を建築中だ。何も考えずに、一ノ鳥居まで下る。水面沢の横の草地に、ツェルトを張る。 【4月30日】 快晴 4時40分、早朝の電車を目指して出発。途中、5-6人の釣師とすれ違う。2時間ほどの車道歩きで、原向の駅に至る。 |

参考溯行図

![]()

![]()

へ へ |